カテゴリ:探究

【課題研究】第11回日本水環境学会東北支部研究発表会に参加しました!

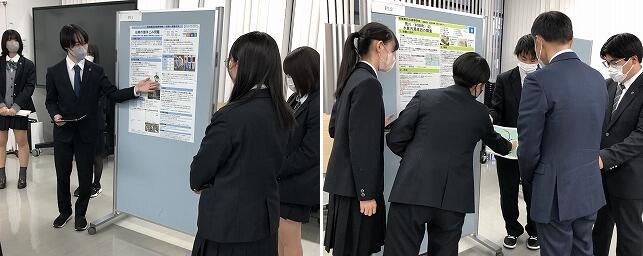

1月20日(土)に東北大学大学院環境科学研究科で行われた第11回日本水環境学会東北支部研究発表会に、課題研究で水環境問題について研究をしている「仙南の海洋ゴミ問題班」と「荒川の水質汚濁原因の調査班」2つの班が「ポスターセッションの部」で参加しました。

仙南の海洋ゴミ問題班は、先輩から引き継いだ研究を行っており、亘理町の荒浜海岸に打ち上げられるゴミ問題に取り組んでいます。ゴミ拾い活動や「拾い箱」設置に向けた取り組みを発表し、奨励賞をいただきました。

*仙南の海洋ごみ問題研究チームは笹川平和財団の海洋教育パイオニアスクールプログラムの支援を受けています。

課題研究 第5回ササフェス(ライフ・アグリゼミ)

12月16日(土)白石高校課題研究ライフ・アグリゼミ「ササニシキ米粉スイーツ班」主催のササフェスが開催されました。第1回のササフェスは5年前に開催されました。当時の在校生が「過去に食味調査で日本一になっている”白石産ササニシキ”を広めたい」という想いから、課題研究の一環で農林課やおもしろいし市場とかけ合い開催しました。

1・2年次合同で課題研究が行われているため、先輩達の想いを後輩達が代々引き継ぎ、今年度第5回のササフェスを実施することができました。

今年度は、若い人にもササニシキを広められるよう、米粉スイーツの販売を聖和短大の学生と協働で行いました。今回聖和短大生と協働で販売を行ったことにより、大学生も多く来場し大盛況となりました。何度も打合せを行い、開催まで多大な協力を頂いたおもしろいし市場の皆様、聖和短大の方々に感謝いたします。

課題研究の成果を「みやぎのこども未来博」で発表しました

12月16日(土)名取市美田園の宮城県総合教育センターで「みやぎのこども未来博」が開催され、課題研究の4班が学校代表として参加してきました。

仙南の海洋ゴミ問題に取り組む班は、すべての参加者の前で口頭発表を行いました。亘理町荒浜に打ち上げられるゴミについて調査した結果の分析や、海岸を訪れた人たちに打ち上げられたゴミを拾ってもらうための「拾い箱」の設置について発表しました。

ポスター発表では教育系ゼミから2班、環境系ゼミから2班が参加しました。質疑応答やアドバイスを受けて、自分たちの課題研究について振り返る良い機会となりました。

今回の経験を今後の課題研究に活かし、3月の成果発表会では研究の集大成を見せたいと思います。

*仙南の海洋ごみ問題研究チームは笹川平和財団の海洋教育パイオニアスクールプログラムの支援を受けています。

駅前カフェ オープン!

11月30日(木)に、課題研究で「白石市の活性化」をテーマに取り組んでいる生徒たちが手掛けた「café Luna」が白石駅前にオープンしました。

白石市移住交流サポートセンター「109-one(トークワン)」の1階をお借りし、17時~18時30分まで営業を行っています。

学校帰りの高校生をターゲットに駅前の活性化を促していきたいとの思いで、運営のノウハウも勉強中です。初日の来店者は友人や関係者がほとんどでしたが、今後は一般の方々にも利用していただきたいとのことです。日が沈むのも早く、どんどん寒くなってきましたが、温かい飲み物片手にほっと一息つける場所としてご利用ください。

○今後の営業日 12/7・14・21 1/11・18・25 2/1

課題研究 中間発表会

9月29日(金)午後課題研究中間発表会を行い、2年生の生徒が半年間の課題研究で得られた成果をスライドで発表しました。

3年生も聴講者として参加し、自分の経験を元に2年生へアドバイス等をしました。1年生はこの発表会後に自分の課題研究テーマを決めるため、聴講するところを真剣に選び時間の許す限りいろいろ回っていました。

今回の発表会にはこれまで課題研究でお世話になっている企業・大学・官公庁から多くの方が参加してくださり、たくさんの助言をいただきました。また、初の試みとして地域で町づくりに取り組む5名の方々が、地域の問題や自身の取り組みについて発表くださいました。今後、高校生と地域との協働プロジェクトに発展すればと思います。

生徒たちは今回の発表会を通じて、地域の方との繋がりや学校外に目を向け発信することの大切さや、自分の考えを他者へ伝えるスキルを身につけてほしいと思います。

【参加した生徒の感想】

<聴講者>

・去年とは違った視点のものも多く、最終的にどのようにまとまるのかとても楽しみ。特に白石の活性化に取り組んでいるゼミが多く感じた。問題が多くなかなかスムーズに進まないことも多いと思うが頑張ってほしいと思う。

・一人で課題研究をしている人が何人か見られたが、それぞれ自分の好きなものを突き詰めたり身体を張って調査をしたりしている人がいて聞いていて楽しかった。攻めている内容も多々見られたが各班目標を立てて調査し、最終目標を見据えた活動をしていた。

・しっかり準備している所もあって良かった。外部から来ていた人の発表が面白かった。

・去年よりも事前に調べている内容がしっかりしている班が多かった。また、なりたい職業を元に班を組んでいて、他人事にならずに研究を行えているのがとても良いと思った。ただ、教室内でどの班がどの発表をしているのか分かりづらかったので、机に研究タイトルを貼ったりすると良いと思った。また、インターネットのみで研究を進める班とアンケートやフィールドワークを行う予定の班で、後者の方が内容が充実しているように感じたので、インターネットのみの研究を行う班のやり方も、今後良いものが見つかると良いと思った。

<発表者>

・私たちは実験もする研究に取り組んでいるので、1年生から器具についての質問やテーマの意味を聞かれ、最初に説明すべきだったと思いました。また、講師の方から実験の先を見据えるようアドバイスをいただき、今後の研究に活かそうと思いました。

・多くの方に見に来てもらい、あっという間の発表会でした。今は一人で取り組んでいるので、興味を持った1年生と一緒にやっていけたらと思います。