白高生の生活を紹介

東北大会結果報告

男子弓道部 個人戦優勝!

水泳部女子 インターハイ出場!

新体操部(男子)

6月24~25日に山形県酒田市で開催された東北高等学校新体操選手権大会に新体操部男子が出場しました。結果としては6チーム中5位ということで,目標としていた順位に到達することはできませんでしたが,大きなミスも出ず,まずまずの演技を披露することができました。今後は昨年度に引き続いての全国選抜大会出場を目指し,これから新人大会までの限られた時間,真摯に練習に取り組んでいきます。今後とも本校新体操部の活動にご理解ご協力を頂きますようお願いいたします。【新体操部顧問】

男子弓道部

6月25~26日に宮城県仙台市で行われた第52回東北高等学校弓道選手権大会の男子個人戦に3年生の菅原凌空君が出場し,見事優勝しました。決勝(11人出場)では射詰を9本連続的中させ(予選から数えると15本連続的中,それも5本目からは星的(小さな的)にも関わらず),秋田中央高校の選手とお互いに的中させ続けるといった,非常に白熱した戦いを制しました。応援ありがとうございました。【弓道部顧問】

水泳部(女子)

7月19日~21日にかけて第70回東北高等学校選手権水泳競技大会が開催され,3年生の折笠衣純さんが女子800M自由形の部で見事三位に入賞し,高知で行われるインターハイの切符を手に入れました。応援してくださった皆様,誠にありがとうございました。インターハイは8月15日~17日に行われます。応援をよろしくお願いいたします。【水泳部顧問】

3年ぶりの合唱祭

7月1日(金),本校の伝統行事「白高合唱祭」が2019年以来3年ぶりに開催されました。1~3年生(普通科・看護科)がクラス対抗で課題曲(校歌)と自由曲の計2曲を歌いました。審査員には本校の校歌作成に携わっていただいた白石高等学校七ヶ宿校の目黒恵子副校長先生をはじめ,佐々木教頭先生,日下・菊地両主幹先生,萱森先生に担当いただきました。

今年度は考査後からわずか1週間ほどしかない練習期間の中,練習・本番時とも不織布マスクを着用し,換気の徹底やソーシャルディスタンスを保つなど,可能な限りの感染対策を行い,ようやく3年ぶりに合唱祭を行うことができました。発表会当日も学年やクラスを入れ替えながらアリーナを出入りし,他学年の発表を教室で視聴するなど,全校生徒がアリーナに集まることはできませんでしたが,クラスごとに工夫を凝らした発表が見られ,今まで以上にクラスの団結力が高まったことでしょう。当日まで中心となって活動していた合唱祭実行委員や,生徒会の皆さん大変お疲れ様でした。

【成績】

グランプリ 3年5組 自由曲「いのちの名前」

金 賞 1年6組 自由曲「僕のこと」

2年4組 自由曲「空も飛べるはず」

3年7組 自由曲「いのちの歌」

指揮者賞 3年7組 日下さん,3年2組 猪股さん

伴奏者賞 3年2組 宍戸さん

令和4年度 県総体 結果報告

<県総体報告会・東北大会壮行式の様子>

男子バレーボール部 1回戦 角田高校 0‐2 敗退

女子バレーボール部 1回戦 柴田農林高校 2-0 勝利

2回戦 古川学園高校 0-2 敗退

サッカー部 1回戦 仙台高校 3-2 勝利

2回戦 城南高校 0-3敗退

新体操部 男子 第2位 (東北大会出場)

女子 第5位

柔道部 男子個人戦 男子66kg以下級 三浦 初戦敗退

女子個人戦 女子52kg以下級 三島 初戦敗退

男子バスケットボール部 1回戦 仙台西高校 59-53 勝利

2回戦 仙台第二高校 63-86 敗退(ベスト32)

女子バスケットボール部 1回戦 泉高校 35対83 敗退

男子卓球部 団体戦 2回戦 富谷高校 3-1 勝利

3回戦 利府高校 0-3 敗退

個人 シングルス 菅野,佐々木,関場,八巻 敗退

ダブルス 菅野・門間ペア 敗退

女子卓球部 団体戦 1回戦 迫桜高校 1-3 敗退

個人 シングルス 小室 3回戦敗退,村上2回戦敗退,佐藤,吉田1回戦敗退

水泳部 男子4×100mフリーリレー第15位

男子4×100mメドレーリレー第14位

菅野 50m自由形 第45位

高澤 50m自由形 第37位

古谷 50m自由形 第34位,100m自由形 第37位

髙子 50m自由形 第20位

杉山 女子50m自由形 第23位,女子100m背泳ぎ 第16位

折笠 女子400m自由形優勝,女子800m自由形優勝(東北大会出場)

剣道部 男子団体 塩釜高校3-0 勝利

仙台第一高校 0-3敗退(予選敗退)

男子個人 佐藤,猪又 1回戦敗退

女子団体 宮城学院4-0 勝利

松島高校4-0 勝利(予選突破)

決勝トーナメント1回戦 泉高校 3-1 勝利

準々決勝 仙台育英高校 0-2 敗退(ベスト8)

女子個人 向山 3回戦敗退

日下 ベスト16

男子ソフトテニス部 団体戦 1回戦 石巻西 3-0 勝利

2回戦 塩釜 2-1 勝利

3回戦 多賀城 2-0 勝利

4回戦 聖ウルスラ 0-2 敗退(ベスト8)

個人戦 シングルス 佐藤(匠)・廣谷 組 (ベスト64)

ダブルス 木村・淺田 組,澤田・鈴木 組,村上・五十嵐 組 2回戦敗退

永倉・佐藤 組,髙橋・大浦 組,伊藤(志)・浅野 組 1回戦敗退

女子ソフトテニス部 団体戦 1回戦 柴農・柴農川崎 3-0 勝利

2回戦 宮城農業 2-0 勝利

3回戦 生文大 0-2 敗退

個人戦 ダブルス 平間・石川ペア,榊原・三浦ペア2回戦敗退

佐藤・佐藤ペア 1回戦敗退

男子弓道部 団体戦 準決勝敗退(ベスト8)

個人戦 菅原凌空 5位 (東北大会出場)

女子弓道部 団体戦 予選敗退

個人戦 鈴木 2回戦敗退,門馬,大高 1回戦敗退

男子バドミントン部 団体戦 1回戦 仙台城南 0-3 敗退

個人戦 シングルス 岡崎(光)(ベスト64)

女子バドミントン部 団体戦 1回戦 佐沼 0-3 敗退

個人戦 シングルス 小野 (ベスト64)

ソフトボール部(女子) 1回戦 松島・塩釜高校 14-15 敗退

陸上競技部 男子学校対抗 5位

男子フィールド 2位

男子5000m競歩 優勝 小畑(東北大会出場)

男子三段跳 優勝 朝野(東北大会出場)

男子走幅跳 5位 朝野(東北大会出場)

男子ハンマー投 3位 眞壁(東北大会出場)

女子5000m競歩 2位 薄木(東北大会出場)

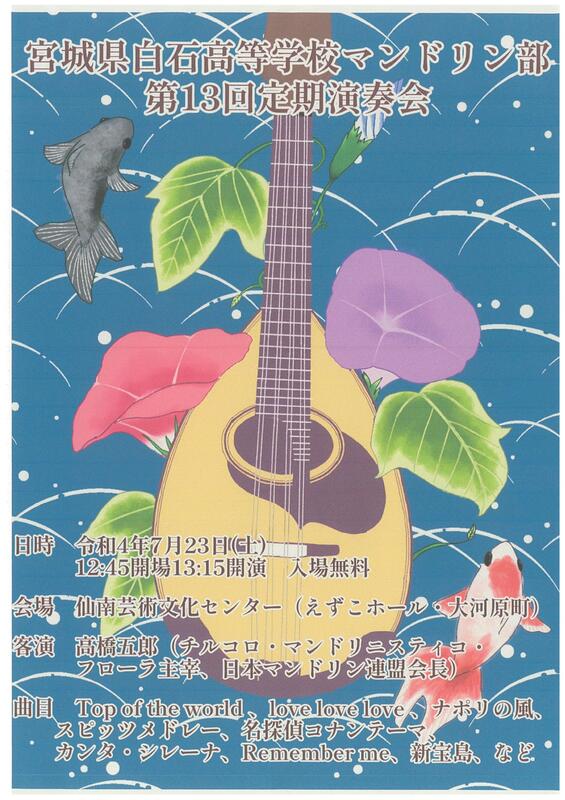

マンドリン部「第13回定期演奏会」のご案内

マンドリン部が「第13回定期演奏会」を下記の日程で開催します。

今年も世界的マンドリン奏者で日本マンドリン連盟会長である本校マンドリン部外部講師の高橋五郎先生をお迎えしてのステージもご用意致しました。

ぜひご来聴賜りますようお願いいたします。

日時: 令和 4年 7月23日(土) 開場12:45、開演13:15

場所: 仙南芸術文化センター(えずこホール、大河原町)

(〒989-1267 宮城県柴田郡大河原町字小島1-1 TEL : 0224-52-3004)

JR大河原駅より徒歩約30分、車約10分、

宮交バス約5分(「村田」行、「川崎」行)→「大河原町総合体育館前」バス停下車・徒歩約5分

曲目: Top of the World アニメソング・メドレー スピッツ・メドレー Love Love Love

情熱大陸 ナポリの風 カンタ・シレーナ Beautiful 新宝島 Remember me

他、マンドリンのオリジナル曲 多数

概要: 宮城県仙南地域唯一の高校マンドリン部。

昨年は何と和歌山県で開催の「全国高校総合文化祭」に出場しました!

ご指導頂いている日本マンドリン連盟会長の高橋五郎先生指揮によるステージもご用意致しました。

マンドリンでしか味わえない音色をぜひ聴きに来てください!

白石百白祭り 初夏の陣 ボランティア参加

6月26日(日)に白石駅前通りのすまiる広場(すまる屋敷)にて,白石百白祭り初夏の陣が開催されました。

科学研究部生物班の生徒が手乗り盆栽『座景』作りワークショップのボランティア講師を務め,軽音楽部の生徒が特設ステージにて日頃の成果を発揮し,素晴らしい演奏と歌声で大喝采を浴びていました。

「初夏の陣」ではありましたが,当日は「盛夏」かと思うほどの真夏日で,じりじりと照りつける太陽の下会場はどこもかしこも熱気に包まれていました。温麺ワッフル,朝取りの新鮮な野菜やじゃがいも,卵などの食品の販売,白石和紙の展示,お茶会など様々なイベントが行われ,大勢のお客様に来場いただきました。

今後も百白祭りは開催される予定とのことで,白高生のボランティア参加を募っていきたいと思います。

今回来場できなかった皆さん,是非次回は足をお運び下さい。

3年次 模擬選挙

6月22日(水)本校アリーナで、3年生対象の選挙についての講話と模擬選挙が行われました。

模擬選挙では、白石市の選挙管理委員会から実際に使われている投票机と投票箱をお借りしました。

生徒たちは、講話で投票所の間取りや投票の流れを聞いた上で、実際の道具を使った模擬選挙を体験し、選挙への理解が深まった様子でした。

陸上部 インターハイ決定!

~東北大会結果~

第77回東北高校陸上競技大会(インターハイ東北予選)が,2022年6月14日(火)~17日(金)の4日間,新青森県総合運動公園陸上競技場で開催されました。本校出場選手の結果は,以下の通りです。

■男子三段跳び

第1位 朝野 景斗(3年)

記録 14m74

■男子走り幅跳び

第15位 朝野 景斗(3年)

記録 6m68

■男子5000m競歩

第2位 小畑 遥琉(3年)

記録 21:38.03

■男子ハンマー投げ

第5位 眞壁 春登(3年)

記録 48m31

この結果,朝野(三段跳び),小畑(5000m競歩),眞壁(ハンマー投げ)の3名が,2022年7月23日(土)から開催される全国高校総合体育大会「四国総体2022」に出場することとなりました。

応援,ありがとうございました。

なお,陸上競技は8月3日(水)~7日(日)の5日間にわたり,鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアムで開催されます。

引き続き,熱い応援をよろしくお願いいたします。

卒業生の皆さんへ、会報発送の遅れのお詫び

令和3年の碧鵬会総会で、卒業後十年を経た会員から会費を徴収させいていただくということになりました。過去の取り決めに「卒業後十年を経た会員については、会費を納入した方にのみ会報をおくる」とあり、総会での話し合いの結果、この取り決めを根拠に以上のような決定となりました。詳しくは、会報に述べさせていただきました。

その際、該当する第1回生と第2回生には、会報と一緒に会費振り込みのカップを送付させていただくことになっております。また、会報と会費振り込み納入カップの送付は業者委託となりました。

会費を振り込んでいただく口座の作成には少々時間がかかり、会則の文言の変更等も必要で、そのために会報の発送が遅れております。お詫びとご了解をお願い申し上げます。

なお、碧鵬会総会は8月6日(土)午後2時より、本校中講義室を会場として行います。ご参加のほど、よろしくお願い申し上げます。

【図書館】「沖縄をもっと知る」展 開催中!

2022年は,沖縄がアメリカから日本に返還されて50年になります。

今年は,沖縄本島北部のやんばるを舞台にしたNHK連続テレビ小説「ちむどんどん」が放映されたり,沖縄出身の脚本家による企画・脚本で怪獣ブームを巻き起こした「ウルトラマン」へのオマージュにあふれた映画「シン・ウルトラマン」が公開されたりしています。

そんな中で,白高生の皆さんにもっと沖縄について知ってもらえるよう,展示を企画しました。

はやくも「沖縄をもっと知る」展に気づいた図書館ツウの生徒たちは,70冊近くある書籍を眺めて目を輝かせていました!

「三高探究の日」の研究発表会に参加しました

5月17日(火)に仙台第三高校にて開催された探『三高探究の日』の研究発表会に、本校の課題研究から2つの班(計17名)が参加しました。

午前の部は、8月の全国総文祭出場予定の仙台三高自然科学部化学・生物・地学の各班の発表から始まりました。高校生とは思えないほどの研究内容と質疑応答の素晴らしさに、参加した本校生徒たちは自分たちの発表に向け緊張感とやる気を募らせていました。

その後行われたポスター発表では、教室や体育館を会場に79もの班が90分間繰り返し発表を行いました。本校生徒達もこの1年間に行った活動の成果を発表し、活発な質疑応答の中でプレゼンテーション能力と科学的なコミュニケーション能力を向上させることができました。

午後の口頭発表では、オンラインで台湾師範大学附属高級中学との英語での発表をはじめ、計28会場で発表が行われました。

今後の研究の構想を発表する「テーマ発表3min」では、短い発表時間の中でも、視聴者の興味関心をぐっと惹きつける独創的なテーマ設定や、アプローチの仕方など、参考になることが多くありました。本校の生徒たちは「自分たちだったらどのように研究を進めるか」などを考えながら、積極的に質問をしていました。

開会式の挨拶の中で「人は面白いことを知ったら人に伝えたくなる」という言葉がありました。今回参加したメンバーは、本当にその通りだと笑いながら、「昨年度の研究が面白くて楽しくて、人に伝えたくて仕方なくなった」と話していました。

今年度の課題研究は始まったばかりです。今回参加したメンバーだけでなく、どの班にも「人に伝えたくて仕方なくなる」ような、面白くて興味深い探究活動をして欲しいと思います。

発表班:

台湾師範大学附属高級中学1班(オンラインでの英語による口頭発表)、

仙台三高 自然科学部3班、理数科18班、普通科58班

志津川高校1班(ポスター発表)、

白石高校2班(ポスター発表)

(仙台三高 HPより)

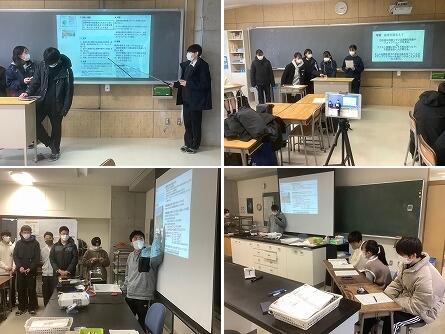

課題研究はじまります!

本校の総合的な探究の時間「M&Tタイム」で、今年度の課題研究が本格的に動き出しました。

2年次はゼミ開きが行われ、1年次は探究基礎講座を受講中です。

<2年次:ゼミ開き>

2年次はゼミ希望調査が終了し、5月24日(火)にゼミ開きが行われました。

継続研究を行うために同じゼミに入った生徒もいれば、「あのゼミでこれをやりたい!」との決意から移った生徒もいるので、自己紹介や昨年度の活動内容について説明を受けることが主な活動でした。

前期中間考査後は1年生に構想発表会を行う予定です。

探究活動を通して、興味・関心のあることをとことん追求してほしいと思います。

<1年次:探究基礎講座>

1年次はまず初めにオリエンテーションを受け、探究とは何かを学びました。体験や交流によって得られる興味・関心が研究テーマに生かされること、そしてそのために今後コースに分かれて講演を聴いたりグループワークに取り組んだりする予定であることを確認しました。

是非、自分の興味・関心がどこに向いているのか見つけ、充実した課題研究にしてほしいものです。

仙南総体・定期戦報告会/県総体壮行式

5月25日(水)の6・7校時に仙南総体・定期戦報告会と県総体壮行式がアリーナで行われました。佐藤校長先生の挨拶では2年ぶりに開催された白角定期戦の健闘が称えられ,定期戦・仙南総体での選手・応援団の活躍を労いました。各部からは仙南総体・定期戦の結果報告があり,県総体へ向けて部長が意気込みを話しました。それに対し,応援団がエールをおくり,選手たちの士気を高めました。感染対策のため,アリーナには選手しか入れませんでしたが,ZOOM配信を見ながら,全校生徒も各教室でエールを送りました。3年生にとっては最後の大会になり,ここで引退する人も多いと思います。悔いが残らないようベストを尽くしてください。

白角定期戦3年ぶり開催!

白角定期戦が3年ぶりに開催されました。

しかし、まだまだ落ち着いたとはいえない感染症の現状もあって規模縮小での分散開催となり、原則選手・関係者のみでの開催となりました。

競技によっては応援団の参加が認められ、学校を代表して選手に熱い応援を送りました。試合後の「勝利の歌」には、選手のみなさんが手拍子で応えていました。

3年ぶりの開催までには、多くの方々の御協力と御尽力があったと聞き及んでいます。担当された先生方、角田高校の皆様、審判等で御協力いただいた関係者の皆様には、この場を借りてお礼申し上げます。

出場した選手のみなさん、応援団のみなさん、お疲れ様でした。

そして、生徒のみなさんも全体応援練習お疲れ様でした。今回は参加できませんでしたが、練習中の声援が選手のみなさんに届いていたことでしょう。

写真を多く掲載いたしますので、少しでも定期戦の様子を感じていただければと思います。

<卓球男子>

5月7日(土)会場:白石高校第2体育館

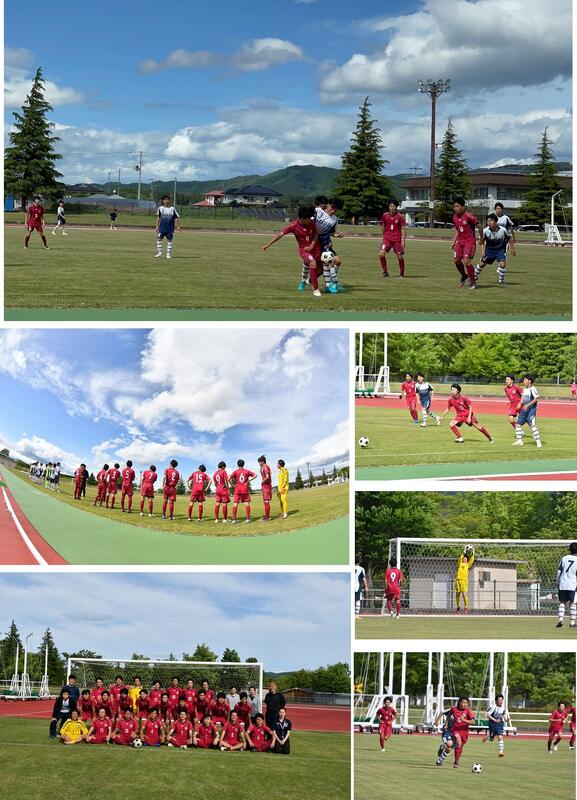

<サッカー>

5月14日(土)会場:角田市陸上競技場

<バスケットボール男女>

5月15日(日)会場:角田高校体育館

<ソフトテニス女子>

5月21日(土)会場:角田高校テニスコート

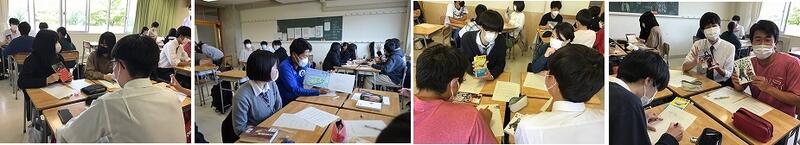

ビブリオバトル開催!

ビブリオバトルとは「本を通して本を知る、本を通して人を知る」をキャッチフレーズにした、本を紹介するコミュニケーションゲームです。

自分が面白いと思った本を1冊持ち寄り、一人ずつ紹介していきます。最後に、どの本が一番読みたくなったか投票し、多くの票を集めた本がチャンプ本となります。

今回は、クラス毎に全学年で同時に行われました。

持ち寄る本は何でも良いようで、小説や歴史書・マンガ本・絵本などを紹介する生徒が多い中、自彊不息(本校の進路のしおり)を紹介している強者もいました。

クラスによっては担任の先生も本を紹介しており、数学の本を片手に京都大学の望月教授が「ABC予想」を証明した話をしていました。

自分の好きな本に興味を持ってもらうように伝える難しさと、自分では手に取ることのない本を知ることの楽しさが入り交じった時間でした。

スマホやタブレットで本を読む時代ですが、ページをめくる楽しさを改めて知る時間にもなりました。

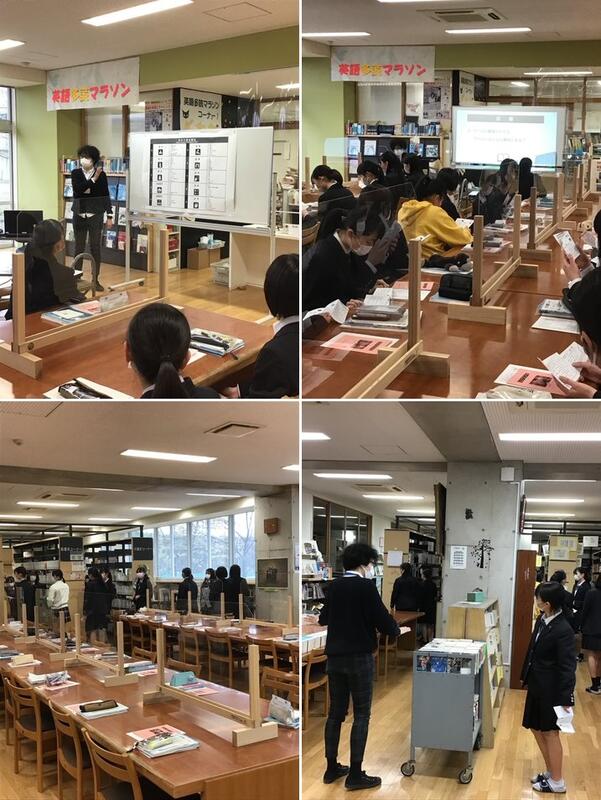

新入生図書館オリエンテーション

4月14日(木)から4月19日(火)にかけて,新入生の図書館オリエンテーションを「情報Ⅰ」の時間の後半に実施しました。

内容は,図書館は何を集めているところなのか, 本についているラベルにはどんな意味があるのか,棚の並び順はどうなっているのか,本をわけるルールについて(そんなものがあるんです!),図書館を使う際のルールについて,の5つです。

【新入生の皆さんへ】

これから先の人生で知っておいて損はない図書館についての情報です。休んで聞けなかった方や,超駆け足の説明でよくわからなかったという方は,カウンターでおたずねいただければいつでも追加で説明します。お気軽にご来館ください。

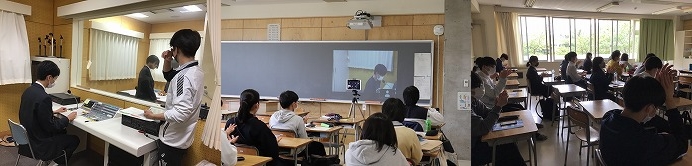

生徒総会/仙南総体・定期戦壮行式

今年度の前期生徒総会は感染対策を徹底し,放送室と各教室を結び,オンラインで行われました。生徒会執行部が中心となり,無事すべての議事を終えることができました。

生徒総会の後は仙南総体・定期戦壮行式が行われました。感染対策のためアリーナには選手のみが集まり,各部へ応援団よりエールが贈られ,その様子は各クラスへZOOM配信されました。式では教頭先生からの力強い「必勝白高!」の激励の後,各部が登壇し,「必勝白高!」を誓いました。コロナ渦における部活動は,様々な制約を強いられたはずですが,無事大会が開催され,仲間と乗り越えた練習の結果を出せるよう願っています。必勝!白高!

令和4年度 白角定期戦について

例年5月に実施してきた宮城県角田高等学校と本校との定期戦ですが,新型コロナウイルス流行の影響により,昨年度,一昨年度は中止となっていました。

今年度の開催について,これまで両校で協議を進めてきました。

協議の結果,今年度は,感染症対策に十分留意しながら,規模を縮小し,日程を分散した形で開催することとなりました。

なお,感染症対策の一環として,一般のみなさまの応援・観戦はご遠慮いただいております。

結果については,本ホームページにて紹介する予定です。

1年次生 学校生活本格始動!

緊張した入学式から2週間が過ぎました。対面式や部活動紹介などのオリエンテーションやガイダンスも終わり、先週から通常授業が始まりました。

本校の1日は、8時35分の朝学習から始まり45分7時間授業となっています。

全ての教室にICT器機が設置されているので、プロジェクターと黒板を組み合わせた授業が展開されています。授業を受ける生徒たちの眼差しはとても真剣で、先生方の授業にも熱が入ります。

音楽や体育などの実技の授業では、現在のコロナ禍を反映してマスク着用での授業となっています。そんな中でも生徒たちは、音楽では発声練習や校歌の練習をピアノに合わせて楽しく歌い、体育では整列や隊形変化の集団行動をきびきび動いていました。美術のデッサンでは自分の手を描いていましたがとても上手で驚きました。

いろいろ規制された中での高校生活ですが、多くのことを学び、体験していってほしいものです。

これから暑くなってきますので、コロナ対応と熱中症予防のバランスを上手に取って勉強や部活動が充実したものになれるよう、学校側も尽力いたします。みなさんもご協力お願いいたします。

換気や手洗い・消毒、昼食時の黙食など、一人一人が出来る基本的な対策が一番大切です

PTA・教育振興会・部活動後援会・総会について

令和4年4月23日(土)に実施予定の 「PTA 教育振興会・部活動後援会・総会」は、コロナウィルス感染防止の観点から中止となりました。今後の流れにつきましては、後日連絡いたします。

合唱部 復興支援音楽祭でリトグリと共演 ~4月16日にテレビ放送~

復興支援音楽祭 歌の絆プロジェクト2022が2022年3月24日,仙台サンプラザホールで開催されました。

白石高校合唱部の生徒2名も出演し,県内8校の高校生たちと,スペシャルゲストのLittleGleeMonsterとステージで共演しました。

そのステージが,4月16日(土)にテレビ放送されます。

また,雑誌『AERA』にも特集が組まれ,白石高校合唱部の生徒2名の声が取り上げられています。

ぜひご覧ください。

■テレビ放送(予定)

4月16日(土)10:30~11:25 東日本放送

『復興支援音楽祭 歌の絆プロジェクト2022 それぞれの明日へ』

※放送日時は変更になることがあります。テレビの番組機能等で放送予定をご確認ください。

■雑誌『AERA』

○ 2022年4月11日号60,61ページ

○ Webサイト『AERAdot.』に抜粋記事

「「元気と感謝の気持ちを届けたい」 震災を経験した高校生が歌に込めた、それぞれの思い」

2022年春 校長挨拶

皆さん こんにちは。

宮城県白石高等学校のホームページにアクセスしていただきありがとうございます。

保護者の皆様,地域の皆様,同窓生の皆様方には,日頃より本校の教育活動に対し,ご理解とご協力をいただき深く感謝申し上げます。

本校は明治32年刈田中学講習会として創立した(旧)宮城県白石高等学校(男子校)と,明治44年白石町立白石実科高等女学校として創立した(旧)宮城県白石女子高等学校という,長年に渡って,地元白石市をはじめ日本国内や海外で活躍する人材を数多く輩出してきた2つの学校が統合して,平成22年4月に創立された高等学校で,今年で統合から13年目を迎えました。統合前の2つの学校の歴史と伝統を受け継ぎながら,「志操凜風・進取創造・自彊不息」の3つの校訓のもと,教育目標として「21世紀の社会を担う人材育成:心身ともに健全で,地域社会及び国家に貢献するとともに,グローバルな視点に立って地球社会をリードできる有為な人材を育成する」を掲げ,全日制課程では進学重視型単位制を導入している普通科と,5年一貫教育により看護師養成を目指す看護科を併設し,特色のある教育活動を展開しています。特に,探究活動(総合的な探究の時間)においては,先鋭的な取組を展開し,生徒がまとめた研究成果の数々は,外部から高い評価を頂いております。

白石高等学校には,きめ細やかな学習指導・進路指導により,生徒一人ひとりのニーズに合わせた進路希望実現に向けた校内体制が整っております。令和3年度については,令和2年度に続き,全日制普通科において東北大学をはじめ国公立大学へ多くの現役合格者を出し,また専攻科看護科においては看護師国家試験の100%合格を達成しています。本校の詳しい教育活動の内容,生徒の素晴らしい活躍状況,進路状況につきましては,当ホームページや学校通信等で随時お知らせいたします。是非ご覧いただき,本校への理解を深めていただければ幸いです。

今後も生徒一人ひとりの個性を大切にしながら,入学した生徒全員が「白石高等学校で学んで良かった」と思える学校を目指し,全教職員一丸となって教育活動に励んで参りますのでよろしくお願い申し上げます。

令和4年4月 宮城県白石高等学校長 佐藤 浩

部活動紹介が行われました

4月12日(火)アリーナで部活動紹介が行われました。

各部活動の代表者がステージで昨年度の実績や活動場所について説明し、見学に来てください!とアピールしていました。

ステージ上で実演する部活もあり、マンドリン部や箏曲部・吹奏楽部・軽音楽部は演奏を、合唱部は素敵な歌声を披露してくれました。また、書道部は説明の短い時間で「必勝白高」と書き上げました。

運動部も狭いステージ上で技術の高さを見せてくれました。弓道部は一射を命中させ、バレー部やソフトテニス部は見事なボール裁きを見せてくれました。

部登録は来週19日(火)となっています。いろいろ見学して「ここで頑張ろう!」という部を見つけてください。ぜひ充実した学校生活にしていきましょう!

対面式・生徒会入会式・旗揚式が行われました

4月11日(月)、本校舎グラウンドにて新入生と在校生が一堂に会し、対面式・生徒会入会式が行われました。

生徒会執行部の生徒の案内で入場した新入生は、在校生の大喝采に迎えられ、緊張した面持ちで深々と礼をしていました。

続いて角田高校との定期戦に向けた旗揚式が行われました。

今年度は、二年連続での定期戦中止により、高校課程には定期戦を経験したことのある生徒が一人も居ません。

佐藤校長先生からは「形態は変えることになっても今年こそは開催させてあげたい」というお言葉があり、青空に響き渡る「必勝白高!」の檄をいただきました。

その後に行われた応援練習はコロナ禍以前とは全く異なる様子で、全生徒は手拍子のみの参加で、声を抑えるよう指導され、応援団と生徒会執行部だけが声を張りました。

伝統を引き継いでいきたいという応援団、生徒会執行部の熱い想いが新入生にも伝わったことと思います。

入学おめでとうございます! ~第13回 高校課程入学式~

新入生の皆さん 保護者の皆さま ご入学おめでとうございます。

暖かな春の陽ざしに恵まれた4月8日、第13回入学式が挙行されました。

3月16日の地震の影響もあり、アリーナでの開催が危ぶまれておりましたが、4月2日に修復工事を終え、無事に開催することができました。

(新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から、保護者の皆様には各教室においてリモートでご参加いただきました。)

新入生代表宣誓では「校訓である『志操凛風』、『進取創造』、『自彊不息』の実践に努め、

生徒としての本分に反しないよう、学業に精励したい」との言葉がありました。

新入生の皆さん、これから3年間、勉強や部活に精一杯励んで密度の濃い高校生活を送ってください。

令和4年度 新任式・始業式

4月8日(金)の午前中、新任式・始業式が行われました。

高校課程の新三年生と専攻科2年生はアリーナにて、高校課程新2年生は教室にてリモートで参加しました。

新任式では、新任者の紹介のあと、井上教頭先生からご挨拶がありました。

引き続き始業式が行われ、新クラスの担任や部顧問が紹介されました。

生徒たちはわっと歓声をあげ、笑顔で拍手をしていました。

令和4年度、スタートです!

専攻科入学式

4月8日(金)大講義室で、専攻科の入学式が行われました。

先月本校を卒業した看護科生徒39名が、看護師を目指しさらなる勉学に励みます。

佐藤校長の祝辞では「勉強や実習で壁にぶつかったときは、本校の5年一貫教育で看護師を目指そうと覚悟を決めたときの気持ちを思い出してください」との言葉が印象的でした。

入学生の皆さんの真剣な眼差しが、今まさに感染症との戦いが続いている中で看護師を目指す強い気持ちの表れに感じました。2年後の看護師国家試験に向けて頑張って下さい。

離任式

令和4年3月30日(水)に離任式が行われ,24名の先生方を見送りました。地震の影響によりアリーナで実施できなかったため, Zoomを利用して職員室から各教室にいる在校生,また,大講義室にいる卒業した生徒に向けてライブ形式で配信しました。

離任される先生方からは,白石高校での思い出や与えられた環境で頑張ることの大切さ等,白高生に対して温かい励ましの言葉をたくさん頂きました。どの先生方の言葉からも,溢れるような『白石高校愛』が感じられました。その後,生徒会の生徒から各先生方へ花束が贈られました。

離任される先生方,大変お世話になりました。それぞれの場でのご活躍を祈念いたします。

【課題研究】 外部での活躍

今年度の課題研究では、各ゼミともに多くの外部発表会にも挑戦しました。また、外部団体と協力して行った様々な活動が各種メディアにも数多く取り上げられました。

その一部を以下に掲載します。

学会・校外の発表会への参加

(1) みやぎのこども未来博 (表彰なし。互見してアドバイスをしあう発表会)

〇 『肥料用プラスチック殻について』

〇 『海洋プラスチックゴミの現状とその影響』

(2) 海洋教育フォーラムin仙台

〇<優秀賞> 『仙南の廃プラスチック問題 ~阿武隈川水系のごみたち~』

(3) みやぎ高校生フォーラム

〇 『ササニシキと白石市を沢山の人へ』

(4) マイプロジェクトアワード2021 in宮城県サミット

〇<地域特別賞> 『広がれ!白高ササフェス!』

〇 『白石の魅力をSNSを通し発信』

〇 『廃校を活用して地方創生に活かす』

〇 『インクルーシブ教育の今と未来』

〇 『ペットボトルロケットをより遠くに飛ばすには?

〇 『水質調査~水質を維持する大切さを伝える~』

〇 『海にただよう廃棄プラスチック』

(5) 日本水環境学会・廃棄物資源循環学会東北支部研究発表会

〇 <優秀賞> 『河川の水質調査 水質を維持する大切さを世界へ伝える』

(6) サイエンスキャッスル 東北大会in富谷

〇 <優秀ポスター賞> 『河川の水質調査 水質を維持する大切さを世界へ伝える』

(7) 宮城県宮城第一高等学校探究活動成果発表会

〇 『白石の魅力をSNSを通し発信」』

〇 『ササニシキの魅力を県内から伝える』

〇 『蔵王町永野地区の果樹園に分布する巨礫の由来について』

〇 『海にただよう廃棄プラスチック』

〇 『河川の水質調査 水質を維持する大切さを世界へ伝える』

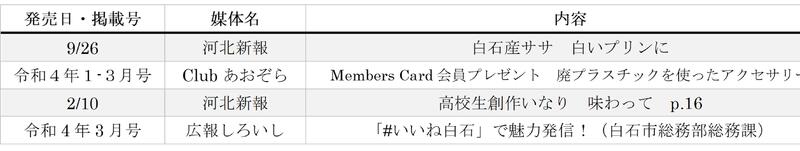

メディアへの掲載情報

【新聞・雑誌・広報誌】

【テレビ・ラジオ】

【WEB】

【論文】

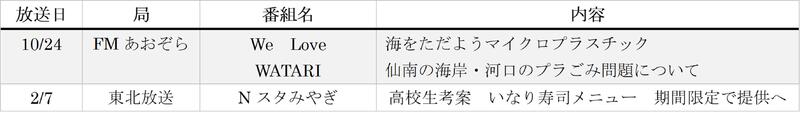

↑ 2021年10月24日 FMあおぞら出演 2021年1月FMあおぞら広報誌 プレゼントページ

2022年3月 白石広報誌 表紙

【課題研究】 宮城第一高校の探究活動成果発表会に参加しました

3月22日(火)に宮城第一高校にて行われた探究活動成果発表会に、本校の課題研究から5つの班(計25名)が参加しました。

本校の生徒だけではなく、仙台二華高校、宮城野高校、多賀城高校、古川黎明高校の生徒たちも参加しており、この1年間に行った各種活動の成果を互いに発表し学びあい、今後の探究活動への意欲を高めました。

短い発表時間の中でも、視聴者の興味関心をぐっと惹きつける独創的なテーマ設定や、それぞれの学校ならではのアプローチの仕方など、参考になることが多くありました。本校の生徒たちは「自分たちだったらどのように研究を進めるか」などを考えながら、積極的に質問をしていました。

今日の経験を、来年度の課題研究やそれぞれの進路実現に向けて役立てていって欲しいと思います。

第1部 宮一代表生徒による全体発表(視聴覚室から各教室へオンライン配信)

・第65回宮城県高等学校社会科生徒研究発表会 奨励賞 「成人」とは

・令和3年度宮城県高等学校家庭クラブ連盟研究発表大会 ホームプロジェクトの部

最優秀賞「おじいちゃん,おばあちゃん,これで安心!HAPPY LIFE 大作戦!」

・第40回宮城県高等学校放送コンテスト新人大会 朗読部門 最優秀賞

木内昇著「よこまち余話」から 花びらと天神様

・第74回宮城県高等学校英語弁論大会 第1部 第3位 「A Message from the Earth」

第2部 ポスター発表 (各教室会場 発表5分・質疑3分・移動1分)各3回発表×3グループ

(1)2年次課題研究20題

(2)1年次総合的な探究の時間 分野代表11題

(3)2年次総合的な探究の時間 分野代表11題

(4)1年次家庭科ホームプロジェクト クラス代表7題

(5)美術部・華道部・文学部・書道部作品展示

(6)他校探究活動発表

仙台二華(2題)・宮城野(2題)・多賀城(9題)・古川黎明(5題)・白石(5題)

令和4年度 新入生の皆さんへ(3月25日配布課題指示の訂正)

皆さん合格おめでとうございます。先週は,予備登校への出席ありがとうございました。予備登校でお渡しした国語と英語の課題指示に間違いがありましたのでお知らせします。

国語 課題内容『巻頭増補版最新国語便覧』⇒『新訂版 最新国語便覧』

課題ページ P434~P435⇒P480~P481『誤りやすい熟語』

P436~P439⇒P482~P485『同訓異字』

英語 課題内容『解答冊子は,提出後に配布』⇒『解答冊子は,課題冊子と同時配布』

合格発表 入学準備書類の配付

本日、3月16日(水)入試の合格発表がありました。

発表は15時からでしたが、それよりずいぶん早い時刻から多くの受験生が発表の瞬間を待っていました。

15時になり、合格者の受験番号が発表されると大きな歓声が上がりました。

合格した皆さん、おめでとうございます!

4月からは白石高校の生徒としての3年間が始まります。

高校生活は楽しいことだけではありません。

歯を食いしばって頑張らなければならない場面もきっと出てくることでしょう。

しかし、大変なことがある分、楽しい時間はより一層充実したものになります。

一緒に思い出に残る3年間にしていきましょう。

校庭の白梅紅梅も花を咲かせ、新一年生の前途を祝してくれたようです。

新入生および保護者の方々は、3月25日(金)に予備登校があります。写真撮影や教科書などの購入もありますので、忘れずに登校して下さい(予備登校について詳細は受け取った書類をよくご覧下さい)。

新体操部,全国大会へ

第37回全国高等学校新体操選抜大会が2022年3月17日(木)~19日(土)に,熊本県熊本市総合体育館で行われます。

白石高校は,男子新体操団体競技の部で出場権を得ています。

出発前の練習最終日,通しの演技を先生たちに披露してくれました。

普段の授業とはまた違う,凜々しい姿が印象的でした。

全国の舞台で頑張って,何より楽しんできてほしいと思います。

なお,団体競技の演技は19日(土)になります。

温かい応援,よろしくお願いします。

【課題研究】 課題研究レポート・ゼミ閉じ

1月31日~3月9日の期間に、1、2年生は課題研究のまとめとして個人レポートを書き上げました。

2月24日には1年間の活動を振り返り研究の概要や研究を通して身につけた力をまとめるとともに、グループ内で読み合って、来年度に向けての課題を話し合いました。

最終日である3月9日には、各班長に年間を通して感想を述べてもらうなどしてゼミ活動を閉じました。

今年度の探究活動の時間は終了しますが、1年次は来年度も研究が続きます。さらに研究の内容が深まるよう、引き続き意欲的に取り組んでほしいと思います。

高校課程の卒業式・専攻科の修了式

3月1日(火)9:30、高校課程の卒業式が行われ、全日制普通科(234名)・同看護科(39名)が巣立ちました。

各クラス代表に卒業証書が授与されたあと、学校長式辞、PTA会長の祝辞に続いて、在校生代表の送辞と卒業生代表の答辞が交換されました。式の後、各クラスにおいて、担任から1人1人卒業証書を受け取りました。卒業生のクラスの廊下には、後輩達が模造紙に描いた先輩への卒業メッセージが貼られていました。

11:30からは、専攻科看護科の修了式が行われ、2年生36名が巣立ちました。

修了証書授与のあと、学校長が式辞を話されました。その後、在校生代表の送辞、修了生代表の答辞が交換されました。

なお、修了生の看護師国家試験の合格発表は3月下旬になりますが、合格を前提に全員の進路(就職先・進学先)が決まっています。

今年の卒業式及び修了式は新型コロナウィルス感染防止のため、卒業生、教職員、数名の来賓のみでの実施となり、ビデオカメラ3台で式を撮影し、ライブ映像を配信するという形式で行われました。それでも、例年と同じように厳かな雰囲気の中で式は実施され、友との別れ、後輩との別れ、恩師との別れ、学校との別れを惜しむ場面が随所で見られました。卒業生・修了生の栄光ある前途を祝して檄を飛ばします。「必勝!白高!!」

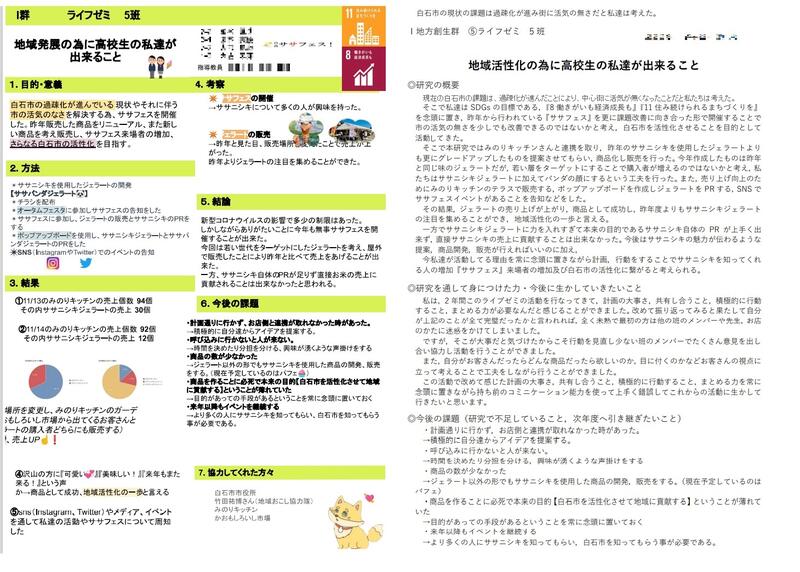

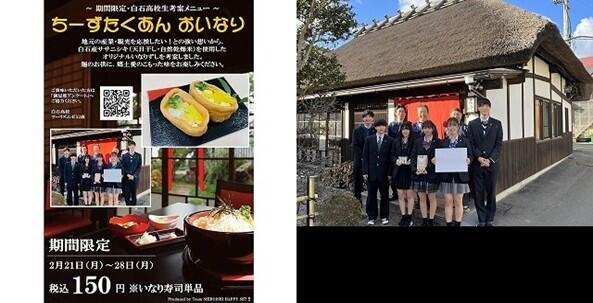

白高生考案!ちーずたくあんおいなり

本校の課題研究で,地域創生について調査・研究しているツーリズムゼミ2班の生徒が,白石温麺(うーめん)のお店としてお馴染みの「光庵」でメニューを考案しました。「地元の産業・観光を応援したい!」という想いから,白石産ササニシキを使用したオリジナルいなりずし,「ちーずたくあんおいなり」を2月21日(月)~2月28日(月)の期間限定で販売されました。1週間で100個以上売り上げ,お客様からの「満足度アンケート」では大変好評でした。生徒達は,考案した商品が好評だったことを知って,課題研究を頑張って良かったと喜んでいました。

--------光庵での活動の様子--------

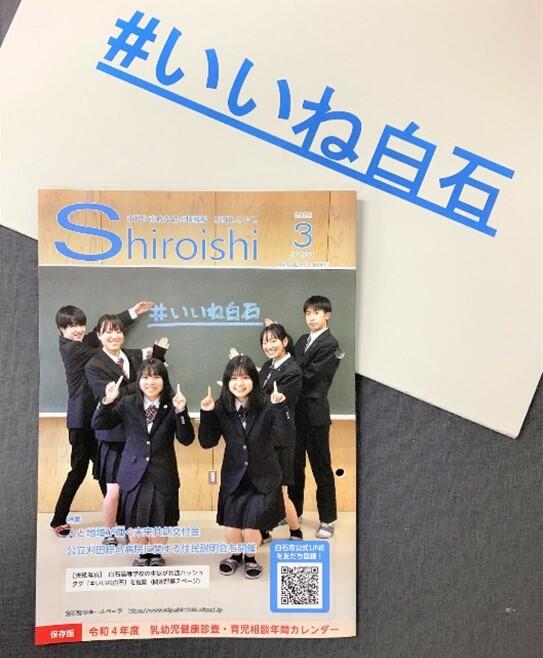

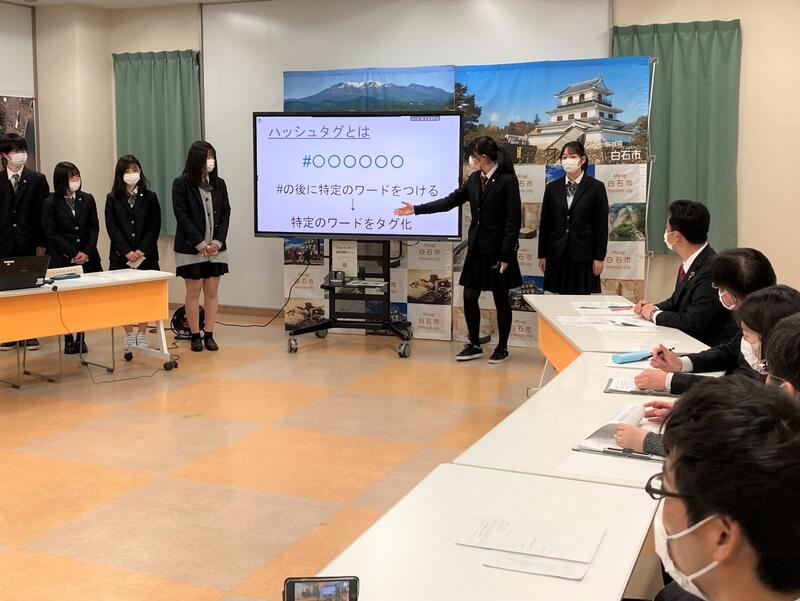

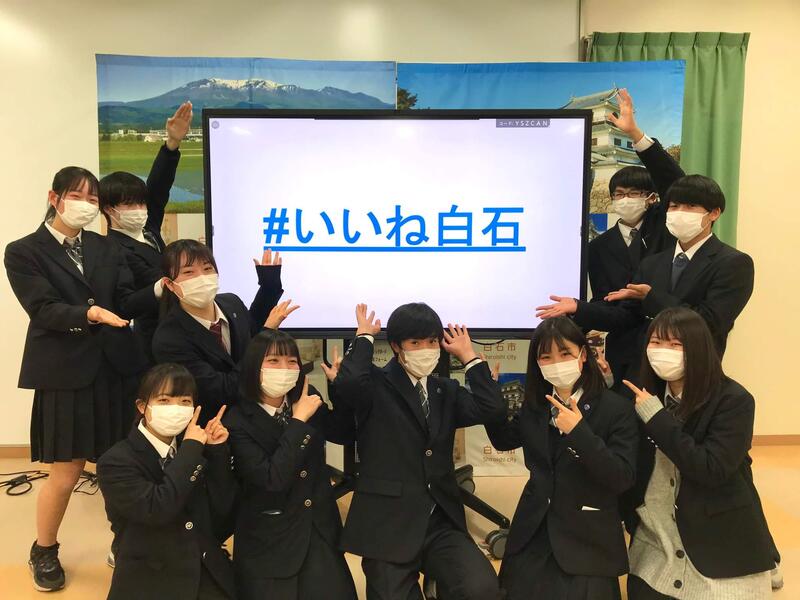

広報しろいしの表紙に

広報しろいし2022年3月号の表紙に,白石高校の生徒たちが採用されました。

彼女たちは,課題研究で「白石のみんなで使える “共通ハッシュタグ” 」を研究してきた生徒たちです。

ハッシュタグとは?

インスタやツイッターなどで,「#」記号のついた言葉を見たことはありませんか?

これが「ハッシュタグ」です。

「ハッシュ」とは「#」マークのこと。「#」のついた「タグ(キーワード)」で「ハッシュタグ」と言います。

「ハッシュタグ」は,インスタやツイッターなどのSNSで使われているものです。

SNSで文章や記事を投稿するときには,自由にキーワードを付けることができます。このキーワードが「ハッシュタグ」です。

自分の記事にこのハッシュタグをつけておくと,同じハッシュタグの付いた記事を瞬時に検索したり,同じハッシュタグを使っているユーザーとつながったりすることができます。

共通するハッシュタグで白石を活性化!

彼女たちは,このハッシュタグを使って白石を活性化させようと考えました。

まずは,白石のみんなが共通して使えるハッシュタグを提案しよう。

最初は自分たちがそのハッシュタグを付けて,白石のいいところをたくさん投稿しよう。

次に,白石市役所や地元企業の人たちにも呼びかけ,共通するハッシュタグを付けて白石のすてきなところを投稿してもらおう。

そうやって活動していけば,次第に街の人や観光客の方々が,白石のいいところを検索するのにこの共通ハッシュタグを使ってくれるんじゃないかな。

さらには,街の人・観光に来た人たちも同じハッシュタグを使ってくれて,一緒に白石を盛り上げてくれるはず!

共通ハッシュタグを使えば白石を活性化できる!!

そんな想いを込めて,彼女たちは活動しています。

山田市長へのプレゼン実行!

実は,2022年1月19日,彼女たちは白石市の山田市長に自分たちの活動を紹介し,「共通ハッシュタグを使って一緒に白石を盛り上げていきましょう!」と提案してきました。

市長からは「ぜひ使いましょう!」とお言葉をいただきました。実際,市長や市役所職員のみなさんがすぐに共通ハッシュタグを付けた投稿をしてくださいました。

市長,市役所のみなさま,ありがとうございます!

彼女たちが提案した共通ハッシュタグ,それは......

彼女たちが,「白石に関わる人たちみんなで使いたい!」という想いを込めて提案した共通ハッシュタグ,それが......

「#いいね白石」

です。

シンプルすぎるくらいシンプル!

しかし,そのシンプルさが選定のポイントとなったそうです。

彼女たちの考えた選定ポイントは,「シンプル」「使いやすい」「ポジティブ」の3点。

シンプルだからこそ誰もが使いやすいと考えました。

みなさんと一緒に使っていきたい!

「#いいね白石」が付いたインスタの投稿は,2022年3月1日現在で384件。

これからもどんどん増えていくでしょう。

白石に関わるみなさん,ぜひ「#いいね白石」を使って白高生と一緒に白石を盛り上げていきましょう!

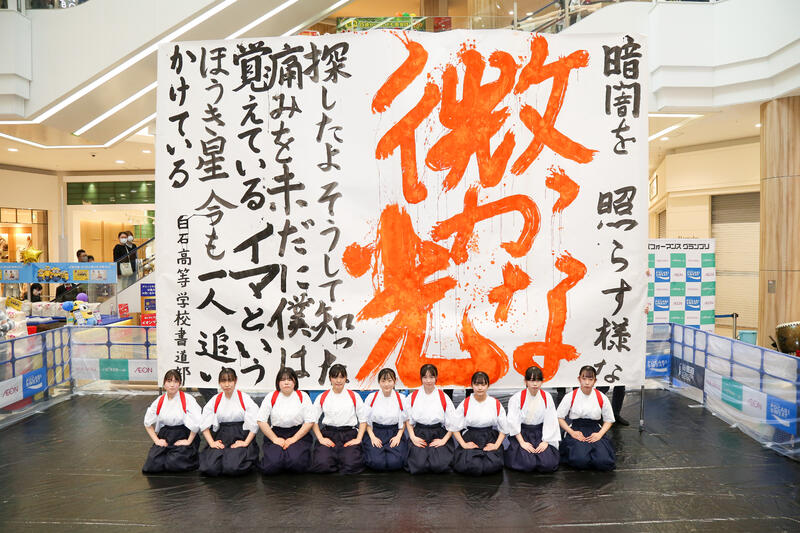

書道部,東北北海道大会に出場

「第1回全国高校書道パフォーマンスグランプリ」の東北北海道大会が2021年12月18日、利府町のショッピングセンターで開催されました。

(写真提供:全国高校書道パフォーマンスグランプリ事務局)

南東北予選を通過した白石高校も出場し,力強い演技を披露しました。

なお,河北新報には,部長である佐藤由佳さんの力強く,華麗な姿も掲載されていました。下記のリンクをご覧ください。

今後とも書道部の応援,よろしくお願いします!

予餞会

2月28日(月)3,4校時目に予餞会が行われました。

感染症予防の観点から1,2年次は教室でリモート視聴,3年次と代表生徒がアリーナという形で予餞会を行いました。各部活動から3年次の先輩方に向けて,メッセージ動画による感謝の言葉が贈られました。全ての動画で先輩達への「愛」が感じられる素晴らしいメッセージ動画となっていました。そのあと,前生徒会長挨拶,応援団長によるエールの交換も行われました。

---以下,3年次の先輩方へのメッセージ動画の一部になります。---

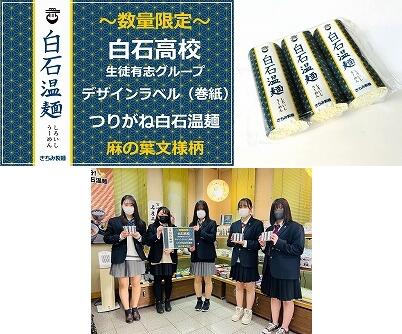

課題研究 ツーリズムゼミ 「きちみ製麺ラベルデザイン」

課題研究で、地域創生について調査・研究しているツーリズムゼミ3班(1,2年次6名)の生徒が、白石市の老舗製麺所「きちみ製麺」の看板商品「麻の葉文様柄ラベル白石温麺」のラベルをデザインしました。きちみ製麺様のHPで下記のように紹介され、オンラインショップにて販売もしております。

自分たちが、考案したデザインが商品化されたことで、生徒達も研究の成果を実感し、喜んでいました。

白石温麺のふるさと、宮城県白石市にある公立高校・白石高等学校の授業の一環で、「白石温麺のメーカーに、新たなデザインを考案・提案し、その販売状況を調査したい」という有志グループ女子高校生6名による巻紙デザイン。これまでのきちみ製麺の巻紙にはない洗練された、かつ落ち着きのある麻の葉文様基調のデザインとなりました。ベースになる麺は、きちみ製麺の看板商品「つりがね白石温麺」を採用。テストマーケティングの意味合いもあり、総数300袋限定の“レア”白石温麺となります♪

「麻の葉文様(麻の葉繋ぎ)」には、“健康”や“成長”の願いが込められています。

(きちみ製麺HPサイトより)

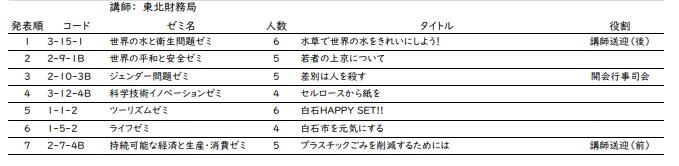

課題研究 全体発表会

1月24日(月)に本校各教室にて、1,2年次合同の課題研究全体発表会が行われました。

当日の日程は以下の通りです。

1,2時間目 会場準備,発表リハーサル

3~6時間目 発表

7時間目 振り返りワーク、講師講評

東北大学等の大学の先生方、東北財務局、中小企業家同友会、白石市、地域町おこし協力隊から多数の方々を講師としてお招きし,ご指導頂きました。講師の先生方は、10月に行われた「課題研究中間発表会」にお越しいただいた方もおられ、前回と比較してどのように研究が深化したのかも見ていただいきました。リモートで参加された講師の方からも、多くの貴重なアドバイスをいただきました。

上記第分科会のように、様々なジャンルの研究班が教室に集まり、それぞれの班が発表、視聴しました。このような分科会が16教室で同時展開され、講師の方々にも視聴いただきました。

1,2年生が合同で発表する形式となり今年で4年目となりました。また、研究の内容についてもSDGsという国連が定める17の目標に基づき、地域活性化を目指して白石に密着したものから広くは世界のためになるものまで様々な研究を行ってきました。

発表の際は、最初こそ緊張している班が多く見受けられましたが、だんだんと慣れてくると身体も大きく使ってプレゼンをするようになっていました。見学している生徒たちも真剣に聴いていて、発表が終わったら積極的に質問をしている生徒もいました。

来年度の課題研究では現在の形で5年目を迎えることになります。より充実した研究発表ができるよう、さらなるパワーアップを期待しています。まだまだ課題研究は終わりませんが、この全体発表で一区切りとなります。1,2年生のみなさん本当にお疲れ様でした。また、講評を頂いた講師の皆様、本当にありがとうございました。

1・2年次 課題研究 ゼミ毎発表会

1月11日(火)午後,1・2年生の「M&Tタイム」課題研究ゼミ毎発表会がありました。

1・2年生全員約560名が下記のように3群16ゼミに分かれ,地域や県,世界の諸問題に関するフィールドワーク,調査,実験など課題研究に取り組んできました。今回は全体発表の事前発表会として各班約10分間, iPadを片手に各教室のプロジェクターにGoogleスライドを投影しての発表・質疑応答が行われました。

各ゼミの発表において、各班スライド、プレゼンテーションの様子、評価用紙等により、ゼミ内での優秀班が選ばれました。その後、先生方の審議により各群の代表にふさわしい班が選ばれ、校長室にて授賞式を行いました。群代表のテーマは以下の通りです。おめでとうございます。

<I群代表> 〇アグリゼミ3班 「お肉から世界をちょっと良くする」

<II群代表> 〇持続可能な経済と生産・消費ゼミ1班 「太陽光発電の可能性」

<III群代表> 〇巨大災害とインフラゼミ1班 「白石断層の活動状況~坂道の高度差を計測して~」

〇省エネ・循環型社会ゼミ2班 「河川の水質調査~水質を維持する大切さを世界に伝える~」

エイサー発表会(1年次)

本校では体育科と音楽科が合同で、1年生を対象にエイサー(沖縄の伝統芸能)の授業を実施しています。10月から「ゆいまーる宮城エイサーの会」の武田夏子先生にご指導していただきました。全クラス一同に会しての発表会を開催する予定でしたが、発表当日、悪天候による臨時休校になったため、後日、3回に分けて体育の授業時に発表することになりました。12/21(火)は、3・4校時に1年3・4・7組、6・7校時に1年5・6組の発表がありました。

頭にサージ(モス布)を巻き、数人がウフデークー(大太鼓)、残り全員がパーランクー (片張り小太鼓)をもって踊り、それを別のクラスの「音楽」授業の選択者が歌と三線などで伴奏するという内容です。

全体発表会の形はとれませんでしたが、クラスごとに踊りのフォーメーションや入退場の仕方、決めポーズなど、オリジナリティー溢れる演技表現は見ているものを感動させてくれました。この授業を通して培った異文化理解、クラスの団結力を今後の学校生活でも活かして欲しいと思います。

【課題研究】白石ホワイトクリスマスマーケット出店!

12月10日(金)~12日(日)、白石市すまiる広場(すまいるひろば)にて開催されたホワイトクリスマスマーケットに、本校課題研究Ⅲ群(自然科学群)循環型社会ゼミ4班・7班が研究を兼ねて出店しました。

こちらの班は、課題研究においてプラスチックゴミ問題に興味を持ち、昨年度の秋から河川や海岸のごみを調査して来ました。

今回は、ササフェスにてお世話になった白石市役所の竹田様よりご提案いただき、ポスターの展示とプラスチックごみを封入したアクセサリーの販売、ごみ問題についての周知啓発活動を行いました。

生徒たちは、河川上流から流れてきたごみを亘理町の皆さんが清掃してくださっていること、農業に由来するゴミが非常に多く流れ着いていること、砂に紛れて見つけられないほどの小さなプラゴミたちが海岸中に無数にあったことなど、自分たちが調査中に感じた驚きを来場者に懸命に伝えました。

ホワイトクリスマスマーケット実行委員会の皆様、本当にありがとうございました。

【課題研究】亘理海岸のプラスチックごみ調査

12月19日(日)、本校課題研究Ⅲ群(自然科学群)循環型社会ゼミ4班・7班が、亘理町の荒浜海岸や阿武隈川河口部でプラスチックごみの調査を行いました。

こちらの班は、昨年春に生徒2名が新設した研究チームで、学校の近くの河川上流から河口部の亘理町の海岸まで、ゴミが集まっていく様子を一年かけて丁寧に調べてきました。今年度はプラスチックゴミ問題に興味を持つ仲間が10人増え、ますます活発に活動しています。

調査活動の途中で地元ボランティアの方々にお話を伺うことができました。

大量のごみの中には、無意識に流出させてしまったと思われるものも多くあり、白石市から流れ着いたとはっきりと分かるものもありました。想像以上に多種多様なごみは分類するのも運搬するのもとても大変で、阿武隈川河口部や荒浜海岸の清掃活動についての課題や上流域で生活している自分たちの責任について深く考える機会となりました。

生徒たちは、仙南地域のごみ問題解決の糸口を提示できるよう、今後もますます頑張りたいと話していました。

ボランティア団体の皆様、本当にありがとうございました。

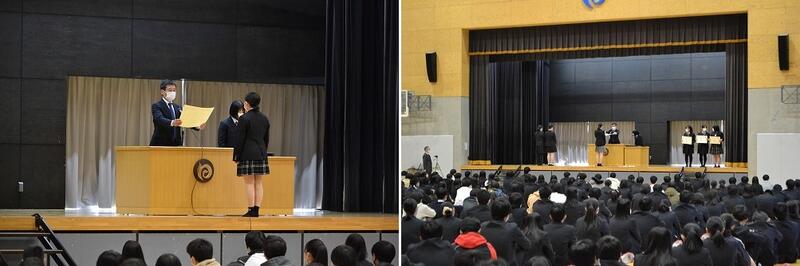

賞状伝達・全校集会

12月23日(木)の午後、賞状伝達式と全校集会が行われました。

コロナウイルス感染拡大防止の観点から、3年次は各教室でリモート視聴にて参加しました。

賞状伝達では実に沢山の賞状が代表生徒へ渡され、白高生の様々な活躍が伝えられました。

今後も様々な努力を積み上げて文武ともに実力を伸ばして欲しいと思います。

【1年次】SCチーム集会が行われました。

12月23日(木)の放課後、第1回の1年次SCチーム集会が行われました。

集会では、年次副主任と進路担当の先生から大学受験に向けた意識の持ち方や模擬試験の活用の仕方などについての話がありました。熱心に聴く生徒たちの姿に、今後の期待が高まります。

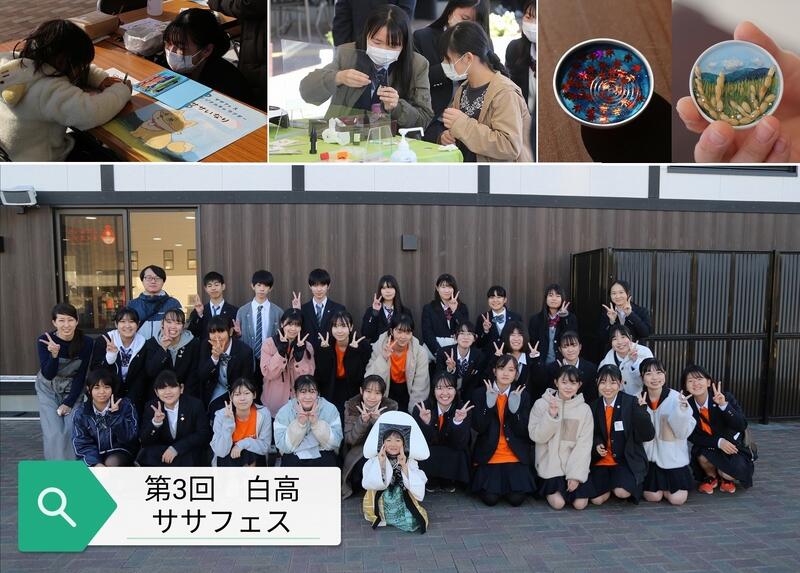

第3回 白高ササフェス開催!

11/13(土)、11/14(日)の2日間、おもしろいし市場にて第3回白高ササフェスが開催されました。

昨年、一昨年はササニシキの稲刈りの手伝い等も経て当日を迎えておりましたが、今年はコロナウイルスの影響や、試験期間と重なってしまった影響もあり、昨年よりも大幅な活動短縮という状況で当日を迎えることとなりました。その中でも参加した生徒たちは、各々が企画した商品の販売、ワークショップの実施等を行っていき、連日大盛況のうちに終了することが出来ました。

以下、課題研究ライフゼミで参加した生徒たちからのコメントです。

“第3回白高ササフェスを無事に開催でき、本当に良かったです。今年初めてササフェスのマスコットキャラクター(ササいなり)を作成しましたが、想像していたよりも好評で嬉しかったです。 2年生Sさん”

~マスコットキャラ考案、購入者向けステッカーの作成・配布、塗り絵実施~

“ササフェスを行って白石市やササニシキの知識をさらに深めることが出来ました。ササニシキを使用したジェラートは若い人をターゲットにして制作し、見事完売することができたので良い経験になりました。楽しかったです! 2年生Sさん”

~ササニシキジェラート販売、オリジナルトッピング考案~

“ササフェスを開催するにあたって、準備の大変さや実施の難しさを感じることが大きかったですが、米粉ドーナツやプリンの開発・販売を通してたくさんの人に関わることができ、とても良い経験ができました 2年生Yさん”

~米粉ドーナツレシピ考案、ササニシキを使用したプリン販売手伝い~

“ササフェスでは、準備段階から沢山の人と協力してイベントを作り上げるという一体感を味わえてとても楽しかったです!

自分達で作ったものを売る、研究結果を沢山の人に広めるという貴重な経験ができ、大変嬉しく思いました。参加させて下さったおもしろいし市場の皆さんとササフェス運営班の皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。 2年生Mさん”

~廃プラスチックや稲穂を使ったレジンアクセサリーの販売・ワークショップ実施~

~仙南のごみ問題についての啓蒙活動実施~

来年度はさらにパワーアップしたササフェスが実施できるよう、さらに計画を進めて行きたく思います。2022第4回白高ササフェス、楽しみにしていてください!

薬物乱用防止教室

11月24日(水)、2年次の生徒を対象に「薬物乱用防止教室」が開かれました。白石益岡ライオンズクラブの富岡先生をお招きして、大麻、覚醒剤などの薬物乱用の危険性について、スライドを利用して分かりやすく説明していただきました。薬物依存症にかかると、幸せホルモンと言われるドーパミンの影響で薬物摂取をやめられなくなり、幻覚等の重い症状が現れてくるそうです。

一度だけ…。といった安易な気持ちで薬物を使用すると、後戻りできず人生をすべて台無します。断る勇気を持ちましょう。

書道部,南東北予選で力強く演技

第1回全国高校書道パフォーマンスグランプリ南東北予選が11月3日,イオンモール名取で開かれました。白石高校書道部の生徒9名が,大勢のお客様に囲まれ少し緊張しながらも,ダイナミックな書のパフォーマンスを披露しました。

この大会はイオンモールが主催しています。書道パフォーマンスのすそ野を広げるために,今年度始まった大会です。

パフォーマンスは,エスカレーターに隣接した「なとりコート」で行われました。

「なとりコート」は,4階までの吹き抜けとなっています。パフォーマンスの時間が近づくと,演技を行う1階だけでなく,2階や3階にも多くのお客様が集まってきました。

音楽が流れ,白石高校の演技が始まると,音楽に合わせて手拍子が始まり,会場は大きく盛り上がっていました。

部長の佐藤由佳さんは,毎日新聞の取材に対して,「今年初めて人前で演技する機会。多くの人に見てもらえて良かった」と話していました。

白石高校が記したのは「暗闇を照らす様な微かな光」。

彼女たちの力強い演技は,コロナ禍で閉塞感の漂う日々に対する,まさに「光」でした。

白石高校書道部は12月18日に利府のイオンで行われる東北・北海道大会に出場します。

応援,よろしくお願いします。

プラスチックごみ問題についてラジオ番組で発信しました

10月24日(日)、本校課題研究Ⅲ群(自然科学群)循環型社会ゼミ4班・7班が、亘理町のラジオ局である「FMあおぞら」のラジオ番組「We Love WATARI」に出演しました。

こちらの班は、昨年春に生徒2名が新設した研究チームで、学校の近くの河川上流から河口部の亘理町の海岸まで、ゴミが集まっていく様子を一年かけて丁寧に調べてきました。今年度はプラスチックゴミ問題に興味を持つ仲間が10人増え、ますます活発に活動しています。

番組はナビゲーターの菱沼裕美さんとの対話形式で、白石高校の「総合的な探究の時間」の中で行っているゼミ活動について、課題研究の共通テーマである「持続可能な開発目標(SDGs)」について、自分たちが行っている「阿武隈川水系のプラスチックごみ問題」の研究についてなど、約一時間の間お話しさせていただきました。

生徒たちは、今回の経験を糧に更に多くの発表の機会を見つけ、仙南地域のごみ問題解決の糸口を提示できるよう、頑張りたいと話していました。

FMあおぞらの皆様本当にありがとうございました。