白高生の生活を紹介

課題研究中間発表会

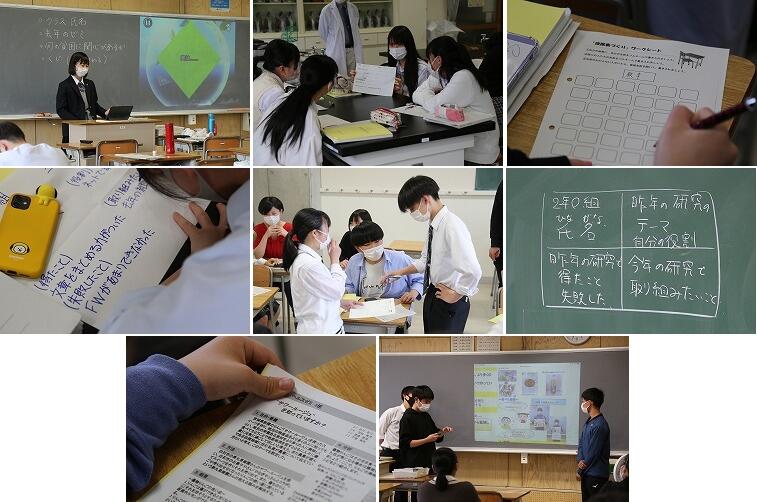

10月11日(月)5~7校時1・2年生による、課題研究中間発表会が行われました。

課題研究では1・2年生が縦割りで地方創生群、人文社会学群、自然科学群の3群計16ゼミに分かれて研究を行っています。7月より1・2年生合同でのゼミ活動が始まり、今回の中間発表会では研究目的を中心にこれまでの研究内容をiPadを用いて各教室のプロジェクター等に投影し、質疑応答含め約10分間の発表を各教室に分かれ行いました。昨年度課題研究を経験している2年生を中心に生徒主体で発表が行われ、発表を聞いた同じ所属ゼミメンバーから質疑応答やアドバイスなどが飛び交っていました。

また、白石市や各大学、企業等から40名の講師の方々にも来校いただき今後の研究に対する助言をいただきました。高校生がこの課題研究を行い今の自分たちにできることを考えることの意味や自分事にとらえて研究に取り組むことが将来につながることなど、たくさんの講評をいただきました。

今後はフィールドワークを実施し、1月末に予定されている課題研究全体発表会に向けて研究を深めていきます。今回の中間発表での経験を活かしメンバーで協力して研究活動を行って行きましょう。

課題研究フィールドワーク

10月25日(月),課題研究フィールドワークが行われました。10月11日(月)に行われた課題研究中間発表会を経て,何について調査すべきか,何を準備すべきか,どのように検証するのか,生徒はこの日に向けて話し合ってきました。各ゼミの班ごとに活動し,校外に調査に行く班もあれば,校内に残って調査したい企業や大学先にアポイントを取る班,検証したい実験をする班など様々でした。課題研究全体発表会も近づいてきました。どのような発表をするのか,全体発表会は1月24日(月)に開催されます。

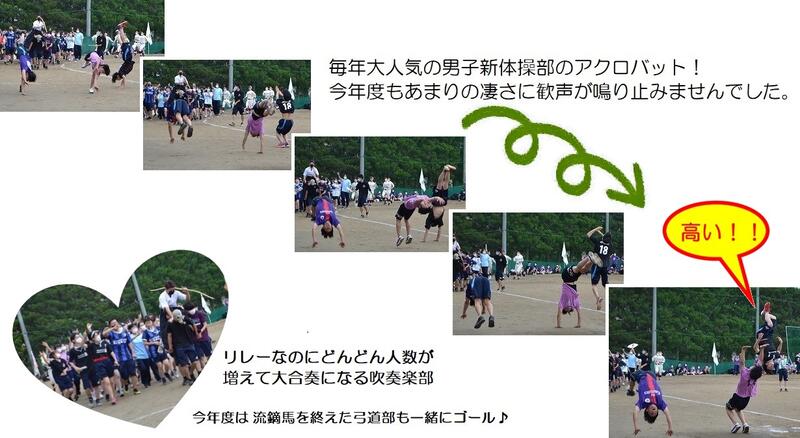

体育祭(2日目)~特別編~

体育祭2日目のエキシビション、「部活動対抗リレー」の様子です。

大会用のユニフォームを着て部活の威信をかけて真剣に走ったり、各部活動ごとに様々な工夫を凝らした演出を織り交ぜたりしながらゴールを目指し走っていました。

全校行事を初めて体験する1年生は、2~3年生のパフォーマンスに圧倒されつつ、大喜びで応援していました。

体育祭(2日目)【陸上競技】

10月8日(金)、白石高校4大行事の1つ「体育祭」の2日目【陸上競技】が白高グラウンドで開催されました。

今年度は感染症拡大防止の観点から、四大行事の3つ(定期戦、合唱祭、文化祭)が中止や形を変えての開催となったこともあり、生徒たちはこの日を心待ちにしていました。心地良い風が吹く非常に恵まれた天候の中、例年にも増して華やかで元気いっぱいのパフォーマンスが見られました。

コロナウィルス感染対策として昨年登場したハリケーンを皮切りに、400mリレー、障害物リレー、玉入れ、部活対抗リレー、学級対抗リレーなどが続き、次々に繰り広げられる熱戦に大歓声があがりました。

例年は定期戦で見られる応援団の演舞と吹奏楽部の演奏が披露され、会場はますます大興奮です。

総合優勝は、体育祭副実行委員長の宣言通り3年6組でした。おめでとうございます!

体育祭実行委員のみなさん夏休み前から本日まで長い間本当にお疲れ様でした。3年生はいよいよ本格的に受験生として頑張らなくてはいけません。体育祭や年次文化祭などで培った団結力やチームワーク、貪欲に勝ちにいく姿勢で受験勉強も頑張りましょう!

各競技の優勝チームは、以下のようになりました。

・ハリケーン ・・・ 3年4組

・400mリレー ・・・ 3年6組

・障害物リレー ・・・ 1年4組

・玉入れ ・・・ 3年6組

・学級対抗リレー ・・・ 1年生 男:1年2組 女:1年7組

2年生 男:2年6組 女:2年7組

3年生 男:3年2組 女:3年1組Aチーム

体育祭1日目

今年の体育祭1日目は、10月7日(木)に行われました。開会式では、各クラス旗を持って校庭に入場し、パフォーマンスを行うなど盛り上がりました。その後、本校・旧白高・旧白女高・市営球場など競技に応じて様々な場所に分かれ、球技大会が行われました。新型コロナウィルスの影響で、文化祭等の行事がこれまで行えなかったため、今回体育祭を実施することができ本当に良かったです。

各競技の優勝チームは、以下のようになりました。

・ソフトボール・・2年 3・5組

・サッカー・・・・1年 1・2組

・キックベース・・3年 7組

・卓球・・・・・・2年 7組

・バレー(男)・・・・3年 3・4組

・バレー(女)・・・・2年 2・6組

・バドミントン(男)・3年 1・5組

・バドミントン(女)・3年 7組

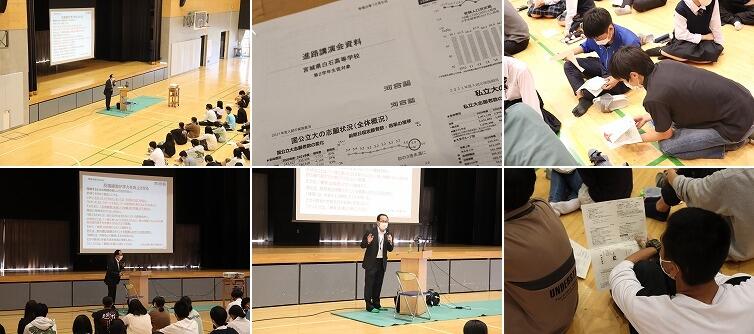

2年次普通科進路講演会

10月4日(月),アリーナにて2年次普通科の進路講演会を実施しました。

河合塾の高橋章様から「受験に向けての心構え、今後の学習における注意点」についてご講演いただきました。

・国公立大の志願状況。

・大学によって異なる英語のR:Lの配点比。

・絶対的な学習量を確保すること。

・基本問題が解ければ6割とれる。

・模試の活用方法。

・授業に集中して取り組むこと。

これらの内容を中心に具体的に分かりやすく説明いただきました。

2年次生徒は、皆緊張した面持ちで話しに耳を傾けていました。希望進路の実現に向けて、計画的に行動することが合格への近道です。頑張っていきましょう。

ご講演頂きました、高橋様ありがとうございました。

白映祭

9月30日(木)、白映祭が行われました。この行事は、7月に実施予定だった合唱祭(新型コロナウィルスの影響により中止)の代替行事として企画されました。

各クラス、全員が参加・協力し、工夫を凝らした4分間の映像作品を作成しました。全員でダンスを披露したクラス、音楽PVやCMを参考にしクラスでアレンジした映像など、見応えのある映像に仕上がり、真剣に映像を鑑賞していました。3学年21クラス分の映像をみて、全員が審査投票を行い、グランプリは3年5組に決定しました。合唱祭の代替行事として、企画運営を行った実行委員の皆さん大変お疲れ様でした。

3年次レクリェーション

9月30日(木)午後、3年次レクリェーションが行われました。コロナウィルスの影響で実施できなかった文化祭の代わりとして、3年次で企画しました。

箏曲部、吹奏楽部、軽音楽部の演奏をステージで行い、クラス展示では、縁日、クイズカフェ、お化け屋敷等の企画を行いました。例年のような文化祭が出来ませんでしたが、短期間で各クラス協力して準備を行い、大いに盛り上がったイベントになりました。

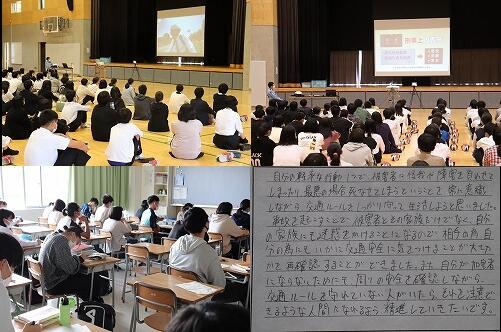

保健講話が行われました

10月1日(金)の6・7校時、全校生徒対象の保健講話がリモートで行われました。尚絅学院大学の内田 知宏(うちだ ともひろ)准教授に講師をお願いし、「メンタルヘルスリテラシーを身につけよう」をテーマに講演して頂きました。

健康とはどういう状態を指すのか、現代の日本ではどんな疾病が多いのか、若者と心の健康についてのお話に始まり、「コロナウィルス」が持つ病気としての側面と不安や恐怖の対象としての側面、更に偏見や差別、嫌悪といった第3の感染症としての側面があることをご指摘いただき、更に、不安や差別から心を守る方法を教えていただきました。また、実際のストレス軽減方法など、日々生徒が直面している心の問題に寄り添う講話をしていただきました。

生徒たちはしっかりと自分にフィードバックできるように熱心に聞き入っていました。特に今後受験のストレスがたまる3年次生徒には、自らの心の健康を保つためにも今日の講話の内容を振り返って、心も体も健康な充実した学校生活を送ってもらいたいと思います。

【生徒感想抜粋】

・先生のお話にとても納得しました。勉強においても始めるまでが一番苦しく、だらけたくなってしまいますが、やらなければ後悔するだけだと思うので、一日の小さな努力を積み重ねながら、志望校のその先を見つめて頑張りたいと思いました。まずは、心身共に健康であるために、日々の生活を向上させて楽しく生きていきたいです。(2年女子生徒)

・どんな時でもポジティブに気持ちを変えられる人は、人生が充実するとよく聞きますが、今回の講話を聴いてよく分かりました。心が不安なときこそ、心が強いと思い込むことで心が強くなり、心が強くなると行動に自信がついて結果も変わる・・・ということは、人生が変わる。学力などは大人になっても変わりませんが、気持ちはどんな時でも変えることができます。つまり、辛いときこそチャンスなんだということが分かりました。(2年男子生徒)

・成功体験をしたとき「おめでとう」「ありがとう」をお互いにたくさん言い合うことが大切。合い言葉「弱いは強い!」を胸に生きていきたいです。自分の弱さをさらけ出せる人が本当に強い人だと学びました。あまり強がらずに自分の弱さを友達や家族に見せることが大切なので、気を楽に生きようと思います。(1年女子生徒)

・精神疾患を抱えている人が予想以上に多くて驚いた。統合失調症の人が殺人事件を起こしたことから、精神疾患の人に対し侮蔑を感じていた。その偏見が、心の相談を妨害したり、より精神疾患の人を追い詰めたりしていたんだと罪悪感を感じた。ただ単に偏見のまなざしを向けるのではなく、きちんと精神疾患の人と向き合い、心のケアを行うことがWHOやヒューバーらの提唱する「健康」な社会の実現につながると考えた。(1年男子生徒)

・私はこの講話を聴く前は、精神的な病気を発症する方は働く世代の20~30代の人たちだと思っていました。ですが、約半分が14歳までに発症していると聴いてとても驚きました。それに加えて、その精神的な悩みを幼い頃から解決できずにそのままにしておくと、少なからず大人になったときまで引きずってしまうということが分かりました。これらのことを知って、やはり相談に乗ってくれる人、自分を褒めてくれる人などの存在が必要であると思いました。そして、家族という存在が大きいと思いました。家庭で子どもが相談しやすいように親の方から気持ちを聞くだとか、「えらいね」という言葉を伝えるだけで、若い世代の精神的な病気は減っていくのかなと思います。

特に3年生は受験シーズンで心が不安定になっていると思います。そういう時こそ、身近な人が支え、息抜きさせてあげることが大切だと感じました。(3年女子生徒)

・本日の講話で特に印象的だったのは「学習性無力症」の話題です。小さなことでも成功体験を積み重ねて自信をキープすることで、物事に対してのモチベーションを保つことができると分かりました。僕は勉強をしているときに「これだけやってもまだ参考書の2割しか進んでない」や「前回解けた問題が解けない」というようにとても不安に感じ、逆に勉強をしていないときは「大丈夫だな」と思うことが多くあります。この状態に名称があり、その対処方法があることも教えていただき、これからの学習活動に大いに活かしていこうと思いました。これからまた不安になるようなことがある時は、易しい問題だけでも解いてみて、成功体験を積み重ねることで常に自信をキープしていこうと考えました。(3年男子生徒)

交通安全教室

9月29日(水)7校時目のLHRに1年次はアリーナ,2,3年次は各教室(リモート視聴)で交通安全教室を実施しました。

今年度は白石警察署の協力のもと,交通安全に関するDVDの視聴と講演をして頂きました。自転車も車と同じ「車両」であることから,交通ルールを守ることの大切さや事故が起きたときの責任の重大さについて分かりやすく教えてもらいました。生徒は通学や普段の生活で自転車を利用する機会があるため,真剣にお話を聞いていました。

生徒の感想では,「意識が変わった」という意見が多く見られたので,今後自転車に乗るときは事故に気をつけて利用して欲しいと思います!

リモート授業

新型コロナウィルス対策として、時差登校、リモート授業を行っています。9月2日、1年次はJRを利用しないで登校できる生徒は登校し、それ以外の生徒にはリモートで双方向型授業を実施しました。主にグーグルミートを使い、板書した内容やプロジェクターで投影した画像をタブレットで配信するなど、それぞれの先生方でリモートによる授業を工夫していました。

コロナ感染状況によっては、リモート授業が増えることも予想されますので、先生方もICT教具を利用した授業形態を日々研究しています。

オープンスクール

7月31日(土)にオープンスクール(学校説明会)を開催しました。県内各地から中学2,3年生とその保護者あわせて900人以上の方の参加をいただきました。今年度も例年と同じように,生徒会役員と有志生徒が中心となってオープンスクールの運営を致しました。

9時からの全体説明会では,生徒会役員が写真や動画を使って学校生活の様子について発表しました。「白高生の一日」から始まり,校風や学校行事,部活動などについて紹介しました。また本校入試担当から普通科・看護科それぞれの入試についても説明がありました。

全体説明会の後は,普通科志望の中学生とその保護者に向けて普通科説明会,看護科志望の中学生とその保護者に向けて看護科説明会を開催しました。普通科説明会では,白石高校の教育環境,進学実績,行事が多い理由や高校受験の勉強について説明がありました。その後中学生を21の小グループに分けて,有志生徒の案内による校舎見学や交流座談会を実施しました。また,普通科志望の保護者には,本校進路担当から本校の入試状況や学習する上で環境が充実していることなど,進学関係に関してより具体的な説明がありました。

一方,看護科説明会では,高校,専攻科の看護科の授業動画,物品の紹介,実習室等のルームツアー動画など専攻科学生が中心となって実施しました。

参加頂いた中学生の皆さん,今日の説明会を参考にぜひ白石高校を目指して下さい。参観いただいた保護者の皆様,とても暑い中ありがとうございました。

生徒会選挙

7月14日(水)5校時、新たな生徒会長と応援団長の立会演説会と選挙が行われ、生徒会長には2年生の女子1名が立候補しました。コロナ感染症予防のため,アリーナには2学年分の生徒しか入れないため,3年生は教室でZoom配信された演説を聴きました。

立会演説会では候補者と応援弁士がステージに上がって演説し,演説会終了後は各クラスで投票を行いました。即日開票の結果、生徒会長には2年3組のT・Hさんが信任されました。

新生徒会長は、「生徒総会での活発な話し合いが行えるようにすること、佐賀県立白石高校との交流会、コンタクトレンズケースのリサイクル運動。」この3つの公約について、自分なりの意見を全校生徒に向けて演説しました。

生徒会則により、新しい生徒会長の任期は10月1日から1年間となります。

野球部甲子園予選・東北総体・全国大会壮行式

6月30日(水)の7校時に野球部甲子園予選、東北総体、全国大会壮行式が行われました。

全校生徒が校庭に集まり、出場する生徒達は、2階教室ベランダへ整列する形で壮行式を行いました。

甲子園予選に出場する野球部、東北総体・インターハイに出場する水泳部、陸上部、男子弓道部、山岳部、全国総文祭に出場する箏曲部、マンドリン部へ、全校生徒でエールを送り、選手たちの士気を高めました。

3年生にとっては最後の大会になるので、悔いが残らないようベストを尽くしてほしいです。白石高校一丸となって応援していきたいと思います。必勝!白高!

【課題研究】企業人との交流会

5月24日、6月14日、6月28日の三日間、一年生を対象に「専門人との交流会」が開かれました。

この交流会は、実社会で活躍されている方々や最先端の研究に携わっている方々からのお話を聞くことによって課題研究の研究テーマを考えることや、新聞ワークショップを通して,資料の探し方,読み方,まとめ方を身に付けることを目的としています。

当日は、財務省東北財務局、河北新報社 防災・教育室、中小企業同友会、NPO法人水守の郷七ヶ宿、白石市地域おこし協力隊、LOGOS・つなぐ、弘前大学、東北工業大学、東北大学、東北福祉大学、福島大学、山形大学、宇都宮大学、から先生をお招きし、各教室、講義室に分かれてご講演いただきました。

さらに、外務省の皆様、環境先進国である北欧デンマーク在住のジャーナリスト、ニールセン北村朋子さんにはオンラインで講話をしていただきました。

北上川河口域のヨシ原再生に向けた取り組みをされている東北工業大学の山田先生の講話では、自然環境の変化を数値化して実証する難しさや面白さに加え、そこに住む生物や人々のことまで考えた研究アプローチの仕方など、生徒たちにとって興味をそそられる内容が多くありました。また、先生がおっしゃっていた「誰かの正解が皆の正解とは限らない」というお言葉や「学外の人と信頼関係を結び、助けてもらえる人になって欲しい」というお言葉に、はっとした生徒も多かったようです。

大学教員からベンチャー企業の起業家へ転身した株式会社 CrowLab代表取締役(宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センター特任助教)の塚原先生からは、「高いハードルを本気で越えようとすれば、低いハードルはいつの間にか越えている」というお話があり、今回の講話をきっかけに「自分は何を成し遂げたいのか」「1年後、3年後、10年後・・・の自分」「いつまでにどんなスキルを身につけるのか」など具体的に意識した生徒も少なくないと思います。

どのお話も、「課題研究」という学校の授業だけに留まらず、自分たちはこれから“どう生きていくか”“どう社会に貢献していくか”等を考えさせられる内容ばかりでした。

また、多くの講演はSDGsの各トピックに関連しており、先生方ご自身の経験も交えてわかりやすくお話を頂きました。生徒たちは、二度と聞けないような貴重な話に目を輝かせ、引き込まれるようにお話を聴いていました。今後の課題研究や、今後の人生で本日の講演内容を活かしてほしいと思います。

本校生徒、オリンピック聖火リレー参加

本校2年次生徒、M・Rさんが、東京オリンピック2020聖火リレーに参加しました。6月21日(月)、夕方、貞山堀サイクリングロード約200mを走り、聖火を繋ぎました。

〇申し込んだ経緯

中学校の校長先生からお話をいただき、挑戦してみようと思いました。様々な人が生活する社会では、人種差別や障害者差別など様々な問題があります。しかし、人種や障害関係なく繋ぐことができるこの聖火リレーには今後の未来に繋がる何かがあると思い、応募を決意しました。

〇走ってみての感想

走行前はすごく緊張しましたが、走行中はとても楽しんで走りきることができました。支えてくれた家族や祖父母、応援してくれた友人や先生方にも感謝の気持ちでいっぱいです。本当に貴重な経験ができました。ありがとうございました。

〇オリンピック・パラリンピックについて

楽しみな反面、不安がある中の開催となるオリンピック。できる限り多くの人が笑顔になる大会になることを願っています。

走った翌日に取材するとこのように話してくれました。手に持っているトーチは、地元の柴田町が購入し、自宅に大切に飾ってあるとのことです。大変貴重な経験をされたM・Rさん、今後の活躍に期待します!

県総体報告会

6月9日(水)5校時目に県総体報告会をアリーナで開催しました。報告会では,県総体を終えた部活動から結果の報告があり,惜敗した部活動や強豪校相手に善戦,また全国大会,東北大会に進んだ部活など各部の活躍が見られ,生徒はその健闘をたたえていました。

県総体で引退した3年生は本当にお疲れ様でした。運動部で培った体力と気力を生かして次のステージでの活躍も期待しています。そして,インターハイ,東北大会に勝ち進んだ弓道部,山岳部,陸上部,水泳部の皆さんは最後まで頑張ってください!必勝!白高!

県総体結果

5月下旬~6月上旬にかけて、宮城県高校総体が各種目開催されました。本校の活躍を報告します。

○弓道部男子 団体優勝 (射道審査 優秀校)

個人 第6位(射道審査 優秀選手)

1日目の1次予選は、20射中8中という成績だったのですが、3日目の2次予選では、20射中16中でトップの成績を収め、3次予選において4校中最後の順位で決勝トーナメントに進みました。決勝トーナメントでは、角田高校と対戦し、2回の同中競射(延長戦)の結果、大接戦を制し、その勢いのまま決勝戦に臨み利府高校を倒し優勝しました。7月下旬、新潟で行われるインターハイに出場します。

○山岳部 優勝

総合得点91.7点で、県大会出場校12チーム中1位で、見事優勝することができました。8月に福井県で開催されるインターハイに出場します。

○陸上部 女子 5000m競歩 優勝

女子 5000m競歩 第3位

男子 三段跳び 第2位

男子 円盤投げ 第3位

男子 やり投げ 第4位

男子 走幅跳び 第5位 *6名が東北大会出場(岩手県)

○水泳部 女子自由形 800m第1位 東北大会出場(秋田県)

○剣道部 女子団体 第3位

○新体操男子 団体競技 第2位

上記以外でも、強豪校相手に善戦するなど、各部の活躍が見られました。3年生はこの大会が最後となります。運動部で培った体力、精神力等を今後の活動にいかしてほしいと思います。大変お疲れ様でした。また、応援してくださった皆様、ありがとうございました。

科目選択説明会

5月31日(月)の午後,本校アリーナにおいて普通科1年次と2年次を対象に,それぞれ科目選択説明会が開催されました。科目選択は,これからの進路選択に大きく関わってくるため,生徒たちは先生方の説明を真剣に聞いていました。

両年次ともに年次主任の先生から「自分のなりたい姿,なりたい職業について見つめ直して欲しい。科目選択すなわち進路について,この機会に保護者とよく相談しながら考えてほしい」とのお話がありました。その後,各教科の先生方から選択する際の注意点や特徴についてお話がありました。

例年は,保護者の皆様をお呼びして説明会を開催しておりましたが,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,生徒のみを対象として開催いたしました。すでに一斉メールでお知らせしたとおり,科目選択説明会の様子については,YouTubeにて視聴することができますので,ぜひご覧ください!

看護科交流会

5月31日(月)看護科1~3年生で看護科交流会が行われました。

同じ目標を持った看護科の学年の垣根を越えて学校生活や臨地実習、学習方法などについて情報交換し、学校生活全般への意欲向上を目的として行われています。

例年は1つの実習室に3学年が集合し交流会を行っていましたが、今年度は感染症対策のため6つの教室に分かれ少人数で実施しました。初めて参加する1・2年生は緊張した様子でしたが、3年生の先輩のリードにより様々な質問が飛び交っていました。

今年度初めての臨地実習を控えている2年生、高校生活がスタートして2ヶ月経過し学習と部活動の両立に不安がある1年生にとって3年生の先輩の話は貴重なものとなり、先輩方のようになりたい、と憧れが強まったようでした。

仙南総体報告会、県総体壮行式

5月19日(水)の5校時に仙南総体報告会と県総体壮行式がアリーナで行われました。仙南総体の結果報告が各部からありました。その後、県総体に出場する選手たちがユニフォーム姿でステージに登壇し、各部の部長が意気込みを話しました。それに対し、応援団と全校生徒がエールをおくり、選手たちの士気を高めました。

コロナウィルスの影響により、全校生徒がアリーナには入れないため、リモート視聴のクラスもありました。

3年生にとっては最後の県総体になり、ここで引退する人も多いと思います。悔いが残らないようベストを尽くしてください。白石高校一丸となって応援していきたいと思います。必勝!白高!

PTA総会

4月24日(土) にPTA総会が開かれました。コロナウイルス感染防止のため三密にならないように座席間の距離をとるなど保護者の皆様にはご協力をいただきました。総会は滞りなく進みすべての議事が原案通り承認されました。その後,各年次PTA,学級ごとの懇談会が行われました。保護者の皆様には長時間にわたる行事となりましたが,ご協力いただき本当に有り難うございました。

スマホ教室

4月24日(土)3校時目,全生徒対象にスマホ教室が開催されました。新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から,1年生はアリーナ,2,3年生は各教室においてリモートでZoomでの視聴になりました。各クラス真剣にお話を聞いていました。

スマホ教室では,顔の見えない言葉(テキスト)のやりとりから様々な誤解が生じることや,SNS等への画像アップロードにより個人情報が簡単に漏洩することなどをわかりやすく説明していただき非常に有意義な時間になりました。本校は,校内Wi-Fiが整備されClassiを活用する機会が多く,スマホの利用頻度が高い学校です。だからこそ,今日の内容をしっかり心に留め置き,正しく活用して欲しいと思います。

地震想定防災訓練

5月18日(火)、地震を想定した防災訓練が行われました。今回は校庭に避難する際、防火扉が閉まった状態で移動しましたが、慌てず落ち着いてスムーズに避難することができました。教頭先生の好評では、阪神淡路大震災における死因の82%が、「家屋の倒壊、家具等の落下」であったことに触れ、机の下で身を守る行動がとても大切だと話されました。

また、いざ本当に災害が発生したときのために、Classiや電子メールを利用した安否確認等も行われました。

課題研究2年次ゼミ開き

イノベーション・巨大災害合同ゼミでは,A4用紙を四分割して,自己紹介を書いていました。「今年の研究で取り組みたいこと」について,思ったよりも記入している生徒が多く,非常に心強い印象でした。 また,「昨年度の研究で得たこと・失敗したこと」についても,具体的に書けている生徒が多かったように感じました。

早速,テーマの検討に入っているゼミもありました。ヘルスゼミやアグリゼミでは,昨年度から継続して所属している生徒たちに,これまで取り組んできた内容を紹介させていました。 先日配布した「課題研究報告集」を使用して発表していたゼミもありました。また、iPad を使って,ポスターをプロジェクターに投影して発表していたゼミもありました。

先生方はそれぞれアイスブレイクや研究の教授法を考え,生徒の興味・関心を引き出そうと指導を工夫しています。今後,本格的に始まる研究が楽しみになりました。

課題研究 研究前の基礎ワーク

5月10日(月)、2年次の課題研究の時間に、研究前の基礎ワークを行いました。内容は『問い作りワークショップを通して、問いを作るスキルと、問いを作るときの姿勢を身につける!』です。

担当教員から、本日の「問いだし」の際の4つのルールについて説明があり、その後、ある一枚の画像を見ながらできるだけ多くの疑問を4人1組のグループで出していくという活動に取り組みました。多くの問いを見つけ、各グループで出た問いをスマートフォンで共有しました。今日の活動のように、安心して自由に発言する雰囲気がこれからの研究の基盤になります。

次週は、各ゼミに分かれ活動がスタートします。授業や部活にと忙しいところですが,社会課題に目を向け,高校生に出来ることを研究,行動していきましょう。

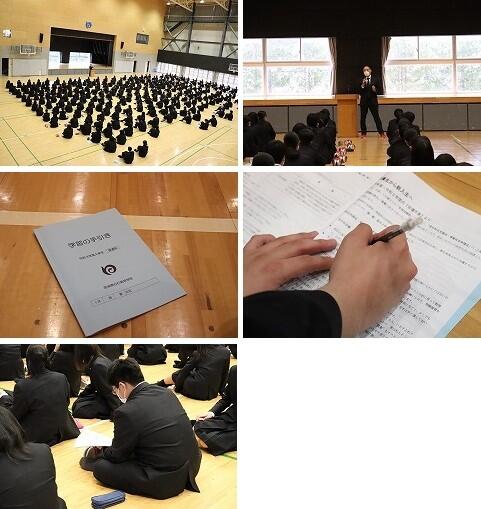

自彊不息、進路の手引きを読む

本日5月7日の5校時「総合的な学習」の進路学習として、「進路の手引き」冊子を生徒に配布し、各クラスで大切な箇所を読み合わせました。(普通科生徒用の進路の手引きは『自彊不息(じきょうやまず)』と呼ばれています)

普通科では、令和2年度の進路実績、進路情報、先輩方の合格体験記など、看護科では、看護師国家試験についてや就職試験、先輩方の進学・就職報告書などについての説明があり、生徒たちは熱心に聞き入っていました。クラスによっては、最近の入試動向についてのニュース動画を視聴したり、グループワークで自分が気になった内容をクラスメイトと共有するなどしていました。

今日のこの経験が、生徒の皆さんにとって自分の進路について深く考えるきっかけになってくれることを願っています。

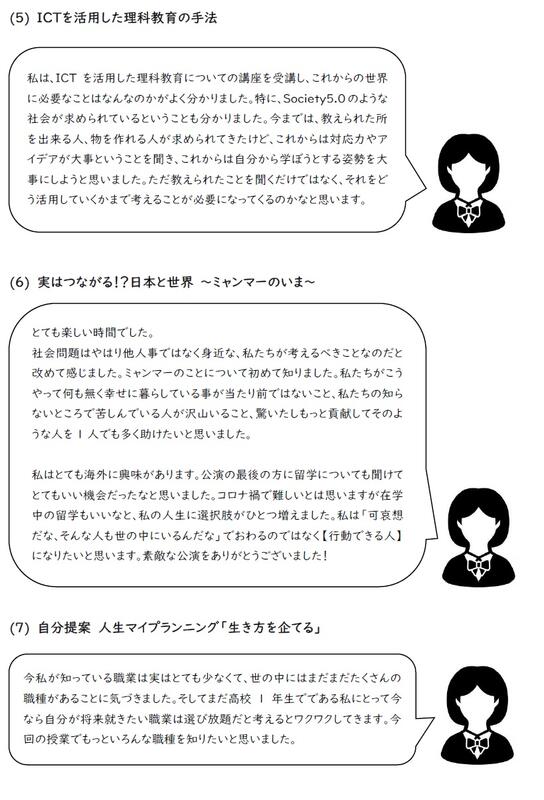

3年次選挙講座・模擬投票体験

平成27年に公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、年齢満18年以上から選挙に参加することができるようになりました。

将来を担う高校生が早い段階から選挙制度を理解し、投票することの意義を学ぶ機会を設けるため、毎年、白石高校では3年生を対象に”選挙講座”を実施しています。

今年度は5月7日(金)5校時、宮城県選挙管理委員会事務局の方々のご協力のもと、「選挙の仕組み」や「選挙が私たちの生活に与える影響」について学びました。今年中に選挙権を得る生徒も多数いるため、政治に参加する意義や方法、選挙活動のルール、投票の方法について詳しく教えていただきました。

後半は、架空の候補者の政策を聞き、実際に模擬投票を行いました。投票箱や記入台、投票用紙まで本物を使用させていただきました。

模擬選挙を終えた生徒からは、「選挙制度や投票の仕方が理解できた」、「18歳になったら投票に行きたい」、「自分も立候補したい」などの感想を聞くことができました。

日本の将来を担うという意識をもち、積極的に投票に参加してくれることを期待します。

前期生徒総会、仙南総体壮行式

4月28日(水)6校時、前期生徒総会が開催されました。前年度の決算報告や今年度の予算案、前期の役員紹介、各団体の活動方針などが拍手で承認されました。コロナウィスル感染防止対策として、3年生がアリーナ、1,2年生は教室にてリモートで行いました。

7校時には、仙南総体の壮行式が行われました。今年度は、コロナ蔓延防止のため地区大会を開催しない種目もあります。仙南総体に出場する各部活動の選手が登壇し、力強く「必勝!」を誓いました。その後、応援団がエールで選手を激励し、全校生徒の士気を大いに高めました。

どの選手も、白石高生としての誇りを持ち、感謝の気持ちや礼儀を忘れず、持っている力を十二分に発揮して悔いのない試合をして欲しいと思います。 必勝!白高!

課題研究講演会・課題研究オリエンテーション

4月26日(月)5・6時間目に1~3年次で課題研究講演会が行われ、1年次はアリーナにて、2・3年次は各教室にZoom配信し聴講しました。

講師に東北大学大学院環境科学研究科環境政策学講座教授の松八重一代先生をお招きし、SDGsや社会課題、これまで取り組んだ研究やこれから取り組む研究が将来どのようなことにつながるのか、探究活動を行うために身につけて欲しいこと、松八重先生の取り組まれている研究などについて講義いただきました。最後の質疑応答の時間では高校生目線での疑問点や松八重先生のプライベートに迫る質問などが飛び交いました。

7時間目は1・2年次でそれぞれ課題研究オリエンテーションが行われました。1年次はこれからはじまる課題研究活動の概要や目的、1年間の活動計画について、2年次は今年度の活動計画、ゼミ選択の流れについて説明がありました。2年次は5月17日にゼミ開きが予定されており探究活動が始まります。1年次は6月まで専門人との交流会・NIE学習を行い7月から2年次と合同の探究活動がスタートする予定です。

課題研究を通して『探究する力・発信する力・書く力』を身につけるだけではなく、『人のため・自分にもできることを実感する・研究を通して自分の成長を実感できる』よう1年間の活動に取り組んでいきましょう。

部活動紹介

4月15日(木)午後、アリーナにて先輩達による楽しい部活紹介が行われました。

今年度はステージに上がる生徒の人数を5人までに制限し、2~3年生は教室にてZoomで視聴しました。

実際の部活の様子のデモンストレーションや、ダンス、演奏、コントなど、各部活動の良さや特徴をアピールするパフォーマンスに、新一年生は興味津々で見入っていました。

本日から4月20日までが部活動見学期間となり、4月21日には新入生280名全員が、39の部活の中から1つを選び入部することになります。

学校生活を充実したものにしてくれる部活と出会えるよう、ぜひ沢山の部活へ行ってみてください。

学校中に貼られている部活動勧誘のポスターや、生徒会執行部を中心に各部協力のもと作成した部活動案内冊子、部活動紹介の特設サイトも参考にご覧下さい。

【部活動紹介特設サイト(2020年度作成)】

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fhakko-bukatsu%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG965gUnqAKwhcQfmCxIcihrRKe9Q

専攻科看護科入学式

4月8日(木)午前11時から、専攻科看護科の入学式が行われました。

3月に高校課程を卒業した37名が専攻科に入学しました。

入学生代表学生により、「専攻科生としての責任感と自覚を持ち、これから出会う方々との出会いを大切に、主体的に日々努力を積み重ね学習や実習に励んでいきたい。」と宣誓されました。

初心を忘れずクラス一丸となり、2年後の看護師国家試験に向けて頑張って下さい。

一年次オリエンテーション

本日4月14日(水),スタディサポート終了後に一年生向けに学校生活のオリエンテーションが行われました。佐藤校長先生による講話のあと,年次主任の二瓶先生のお話,教務部長による学習面のアドバイス,生徒指導部長による学校生活における諸注意,企画研究部長による総合的な探究の時間の説明がありました。

校長先生からは,「高校は中学校とは異なり『自分で決めること』が多くなる。」というお話がありました。「先生や友人と相談しながら,失敗しても切り替えられる『自分』を確立し,三年後に自分で考えて「良い決断」ができるように自分を鍛え,進んでいって欲しい。」というお言葉に,新一年生は真剣な面持ちで頷いていました。

入学したばかりではありますが,高校三年間は思った以上にあっという間に過ぎていきます。

「どんな自分になりたいか?」,「そのためには今自分は何をして過ごしていかなければならないのか?」,今日お話してくださった先生方からは,『自分』というキーワードの問いかけが多く投げかけられました。

自分で考えて,それを実際に行動に移す主体性が白石高校生らしさです。

一年生の皆さんも,一日も早く『真の白高生』になってくれるよう願っています。

入学式(高校課程)

4月8日(木)午後、高校課程の入学式が行わました。新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から、新入生はアリーナ、保護者は各教室においてリモートで行いました。換気を行い、アルコール消毒を教室入り口に配置するなど、感染拡大防止に努めました。

校長式辞では佐藤浩先生から、「本校は、伝統ある旧白石高校と旧白石女子高校が平成22年に統合し、12年目の高校である。高校3年間では校訓である『志操凛風、進取創造、自彊不息』を全うし誇りと自信を持ち高校生活を充実させること。地域社会に貢献し、グローバルな幅広い視点を持つ生徒に育ってほしい。」とのお話がありました。

新入生の皆さんご入学おめでとうございます。これから3年間、勉強や部活に精一杯励んで密度の濃い高校生活を送ってください。

新任式・始業式

4月8日(木)から令和3年度の新学期が始まりました。

先だって新任式が行われ,新しく着任された先生方が紹介され、代表として佐々木教頭先生からご挨拶をいただきました。

「文武両道で進路実績も素晴らしい、仙南の拠点校でもある白石高等学校に着任しうれしく思う。新任者に白高の印象を聞いてみた。看護科もあり大規模な学校。素直で明るく、はつらつとし品格ある振る舞いが自然に出来る生徒。チャレンジ精神を持ち、課題研究ではレベルの高い取り組みで知られている。県内でいち早くclassiを導入し、ICT教育にも力を入れている。このような学校に勤務できることに誇りを持ち、我々着任者一堂,皆さんと一緒に精一杯頑張っていきたいと思います。」と話されました。

引き続き行われた始業式では、佐藤校長先生の挨拶がありました。「県内ではコロナウィルスの感染が拡大しており、明日からの学校生活は様々な制限の中スタートします。本校4大行事は実施する予定でしたが、5月12日の角田高校定期戦は、両校で慎重な協議が行われ、中止やむなしと苦渋の決断に至りました。白高生は必ずこの状況を克服できると信じています。一緒にこの一年間歩んでいきましょう。」と話されました。その後、担任や部活動顧問が発表され、新しいクラスでHRが行われました。

離任式

3月30日(火)に離任式が行われ,小野正美教頭先生をはじめ,20名の先生方を見送りました。

コロナウィルス対策のため,換気と互いの間隔を最大限にするよう注意し,在校生のみが体育館で離任式に参加しました。多くの卒業生が別れを惜しんで来校しましたが,在校生とは別に,大講義室で離任式のLive配信という形で参加してもらいました。

離任する先生方からは,白高生に対する温かい励ましの言葉をたくさん頂きました。在校生に「必勝白高!」の檄を飛ばしたり,歌を歌ったり,個性的な別れの挨拶をした先生もいました。どの先生方からも,溢れるような白石高校愛が感じられました。花束贈呈のあと,大きな拍手で見送りました。

離任される先生方お世話になりました。それぞれの場でのご活躍を祈念いたします。

新入生予備登校

3月26日(金)午後、新入生の予備登校がありました。

新入生は、教室で書類の回収と入学前の課題配布、写真撮影を行いました。本来はアリーナで行う保護者説明会は、コロナ対策として別教室にて放送で行いました。生徒と合流後アリーナにて教科書など必要物品の購入を行いました。

新入生の皆さんのご入学を、職員、在校生が心待ちにしています。4月8日の入学式、元気に登校してください。

修業式

3月24日(水)に今年度の修業式と賞状伝達が行われました。

校長講話では「コロナウィルス感染防止の観点から行事が削減される中、多くの協力を得て文化祭と体育祭を実施することが出来た。地方創生やSDGsをテーマに扱った探究活動でも成果を上げ、その活動について、『生物多様性推進活動優秀賞』を村井県知事より表彰いただいた。先日卒業した3年生はすばらしい進路実績を挙げた。先輩を見習って目標達成に向け努力してほしい。春休みの約2週間は今年度を振り返り、自己を見つめ直す時間にしてほしい。最近頻繁に起きている地震にも注意し、コロナ感染対策も継続して行い、新学期また元気な姿で登校してほしい。」と話されました。

修業式の前には年次集会も行われ、年次主任から新年次に向けた熱いお話がそれぞれにありました。

明日から春休みです。白高生が今何を為すべきか,各自が主体的に考え,行動してくれることを期待します。

離任式について

令和2年以前の卒業生へ。

新型コロナウィルスが感染拡大していますので、離任式への参列はご遠慮願います。

ご理解とご協力よろしくお願いします。

美術部作品、教科書会社WEBに掲載

美術部2年次生徒の油彩作品が、教科書出版社(光村図書)のWEBサイトに掲載されました。この作品は、第72回宮城県高等学校美術展に出品した絵で、題名は「縁」、約1mの油絵です。展示を見に来られた教科書編集者の目にとまり、掲載に至りました。このサイトは、「ART BY STUDENTS」というページで、全国の中高生の優秀な作品を紹介しています。

ページに載っている作者の言葉です。「私の地域にある刈田嶺神社という所の御神木,「夫婦杉」を描きました。この絵を描くにあたって,先生,先輩方,部員,家族に助言をもらいながら制作しました。こうしたありがたい人の「縁」と自然の「緑」に意味を込めてタイトルを決めました。」

現在、本校校長室前に展示してあります。

下記URLページの上から5段目左の作品です。どうぞご覧ください。

https://www.mitsumura-tosho.co.jp/kyokasho/k_bijutsu/artby/fukei/index.html

合格発表

本日、3月16日(火)入試の合格発表がありました。

発表は15時からでしたが、それよりずいぶん早い時刻から多くの受験生が発表の瞬間を待っていました。

15時になり、合格者の受験番号が発表されると大きな歓声が上がりました。

小雨が降る中ではありましたが、合格者の盛り上がりのおかげでにわかに暖かさが広がりました。

合格した皆さん、おめでとうございます!

4月からは白石高校の生徒としての3年間が始まります。

高校生活は楽しいことだけではありません。

歯を食いしばって頑張らないといけない場面もきっと出てくることでしょう。

しかし、大変なことがある分、楽しい時間はより一層充実したものになります。

一緒に思い出に残る3年間にしていきましょう。

受験生の皆さんが帰る頃には雨があがり、青空に綺麗な虹が架かっていました。

空も新一年生の前途を祝してくれたようです。

新入生および保護者の方々は、3月26日(金)に予備登校があります。写真撮影や教科書などの購入もありますので、忘れずに登校して下さい(予備登校について詳細は受け取った書類をよくご覧下さい)。

課題研究のまとめ

3月9日(火)5校時,課題研究のまとめとして,個人レポートを使って1年間の活動を振り返りました。研究の目的や成果をまとめた個人レポートをグループ内で読み合い、ルーブリックを用いて評価、アドバイスを記入しました。時間の最後には、各班長に年間を通して感想を述べてもらう場面が見られました。今年度の探究活動の時間は終了しますが、1年次は来年度も研究が続きます。さらに研究の内容が深まるよう、引き続き意欲的に取り組んでほしいです。

高校課程の卒業式・専攻科の修了式

3月1日(月)9:30、高校課程の卒業式が行われ、全日制普通科(222名)・同看護科(37名)が巣立ちました。

各クラス代表に卒業証書が授与されたあと、学校長は式辞で、「今年度は、コロナウィルスの影響で、4大行事のうち定期戦と合唱祭を断念せざるをえず、多くの活動も制限された。6月から始まった学校生活において生徒先生方が一丸となり、体育祭と文化祭を実施できた。校訓である志操凜風、進取創造、自彊不息の3つの精神をベースに、白高生としての誇りと高い志を持ち、自らの成長を目指し生活してほしい。」と話されました。PTA会長の祝辞に続いて、在校生代表の送辞と卒業生代表の答辞が交換されました。

11:30からは、専攻科看護科の修了式が行われ、2年生39名が巣立ちました。

学校長は、修了生一人ひとりに修了証書を授与したあと、式辞で、「今年度は、コロナウィルスの影響で授業がリモートになったり、臨地実習の多くは中止になり、不安もあったかと思うがなんとか看護師国家試験を終えた。高い志と崇高な使命感を持ち、医療従事者を目指す皆さんは宮城県全体の宝である。復元力としなやかさを持ち、困難を乗り越えていってほしい。保護者、仲間達、先生方、実習で出会った患者さん達に感謝の気持ちを抱き、これからも精進していってほしい。」と話されました。その後、在校生代表の送辞と修了生代表の答辞が交換されました。

なお、修了生の看護師国家試験の合格発表は3月26日(金)になりますが、合格を前提に全員の進路(就職先・進学先)が決まっています。

今年の卒業式及び修了式は新型コロナウィルス感染防止のため、卒業生、教職員、数名の来賓のみでの実施となり、ビデオカメラ3台で式を撮影し、ライブ映像を配信するという形式で行われました。それでも、例年と同じように厳かな雰囲気の中で式は実施され、友との別れ、後輩との別れ、恩師との別れ、学校との別れを惜しむ場面が随所で見られました。卒業生・修了生の栄光ある前途を祝して檄を飛ばします。「必勝!白高!!」

予餞会・同窓会入会式

2月26日(金)、予餞会と同窓会入会式が行われました。

予餞会では、コロナウイルスの影響で在校生が代表生徒のみとなってしまいましたが、各部活動からのメッセージ動画による感謝の言葉で3年生を送り出しました。そのあと、前生徒会長挨拶、応援団長によるエールの交換が行われました。1,2年生は、この様子をZOOM配信による動画を各教室で見ました。教室廊下には、各部活動が丁寧に作成した先輩方へのメッセージが掲示されています。

予餞会終了後、3年生は、卒業式予行と同窓会入会式を行いました。

同窓会会長より「卒業後は白石高校の同窓会会員として、在校生への支援と、同窓会総会において白高発展のために助言をいただきたい。」と挨拶がありました。

いよいよ卒業式を迎えますが、体調管理と予防をしっかりして本番を迎えましょう。

剣道部 東北高等学校剣道選抜優勝大会 出場

令和2年度東北高等学校剣道選抜優勝大会が、2月13日(土)に青森県青森市のマエダアリーナにて開催されました。

新型コロナウイルス感染防止のため、大会の開催自体が危ぶまれましたが、無観客試合の実施と感染予防の徹底をすることで、本校剣道部は宮城県の第3代表として女子団体戦に出場することができました。3チームによるリーグ戦で山形県の第3代表の山形城北高校と対戦して2勝1敗2分けで勝利し、青森県の第1代表の東奥義塾高校と対戦して0勝5敗で敗北し、残念ながら1勝1敗で予選リーグ敗退となってしまいました。それでも東北地区の強豪校と剣を交えた経験及び1勝をしたことは大きな自信につながったと思います。ご声援頂いた皆様、ご指導頂いた先輩方、本当にありがとうございました。

今後も更なる高みをめざし、精進を重ねていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

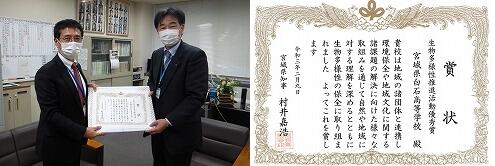

本校の探究活動の取り組みが県知事から表彰されました

地方創生やSDGsをテーマに扱った探究活動は3年目を終えようとしています。

その活動について、『生物多様性推進活動優秀賞』を村井県知事より表彰いただきました。

探究活動に取り組んだ、のべ1,000名を超える生徒や先生方、四者包括連携協定を結んだ中小企業家同友会さん、白石市さん、東北財務局の皆様、大学の先生方、そしてフィールドワーク先や連携して下さった多くの外部の方々など、関わっていただいた皆さんのおかげです。

本校の誇りとするとともに、今後も表彰に恥じない探究活動に取り組みたいと思います。

山岳部スキー班 冬季インターハイ2020長野 出場!

長野県飯山市戸狩温泉スキー場で開催された、令和2年度全国高等学校総合体育大会・第70回全国高等学校スキー大会(http://70in-high.jpn.org/as/)女子回転種目に、本校2年生が出場しました。

大会コース「ジェットコース」は最大斜度29度を誇る上級者コースです。スタート地点(標高730m)の気温は-8度、当日の天候は雪で視界が悪く雪質はソフト。良好とはいえないコンディションでしたが、1本目は1:14.59でゴール!2本目は残念ながら旗門通過ならず、という結果でした。記録としてはDNF(途中棄権)となってしまいましたが、日頃の練習の成果を十分に発揮し、貴重な経験を積むことができました。応援ありがとうございました!

課題研究 循環型社会ゼミ オンライン学会参加・入賞

2月6日(土)、第8回日本水環境学会東北支部研究発表会がオンラインで開催され、本校の課題研究循環型社会ゼミの2つの班、計11名が参加しました。

いずれの班も今年度多くの外部発表会に参加しており、発表も質疑応答も堂々とした良い内容でした。

他校の発表は、カンボジアやベトナムの水衛生環境を研究するグローバルなものから、身近な雨樋を使った発電機の発明など多岐に渡り、生徒たちは大変刺激を受けた様子でした。他校への質問も積極的に行い、同世代の研究者たちと活発に意見を交換することができました。

東北大学、山形大学、東北工大、石巻専修大の先生方の討議の結果、優秀賞3チームが選出され、本校からも1班が受賞しました。

参加した生徒たちには、今回学んだことを今後の進路達成や,次年度の課題研究に活かして欲しいと思います。

【本校発表演題】

・河川の水質調査 ~水質を維持する大切さを世界へ伝える~ 〈優秀賞〉

白石川を中心に5つの川の水質を成分的・生物学的に継続調査し、汚染の傾向と原因を究明しようとしている。今年度は白石川中流域に合流する荒川の汚染に言及した。

・仙南の廃プラスチック問題~阿武隈川水系のごみたち~

仙南の河川と海岸のプラごみ問題の現状を調査し、メディアや各種イベント、研究発表会に参加して調査結果を多くの人に伝えている。現在、亘理町の海岸清掃をラジオ局と共同開催するため奔走中。

海洋教育フォーラムin仙台 優秀賞受賞

1月30日(土)、第70回海洋教育フォーラムin仙台がオンラインで開催され、本校の課題研究循環型社会ゼミの生徒が参加しました。

海洋教育推進委員会委員長の小林正典先生の講義の後、「海の生物資源を探求する」、「私たちの海のSDGsへの取り組み」、「海をめぐる課題と啓発コンテンツの提案」というテーマのもと、3つの分科会に分かれて発表が行われました。

本校からは課題研究のⅣ群循環型社会ゼミ4班が第2分科会に参加し、仙南の河川と海岸のプラスチックごみ問題の現状について発表しました。

コメンテーターとして参加された広島大学や長崎大学の先生方をはじめ、非常によく似たテーマで研究活動をしている他校の生徒の皆さんと意見交換をすることができ、大変有意義な時間となりました。

司会進行をしてくださった仙台城南高校の脇坂先生(前本校校長)からもお褒めの言葉をいただき、参加した生徒は今後の探究活動や進路目標達成に向けて、ますます意欲が湧いた様子でした。

後日、公益社団法人日本船舶海洋工学会海洋教育推進委員会より「優秀賞」の賞状が届きました。

受賞した皆さんおめでとうございます。

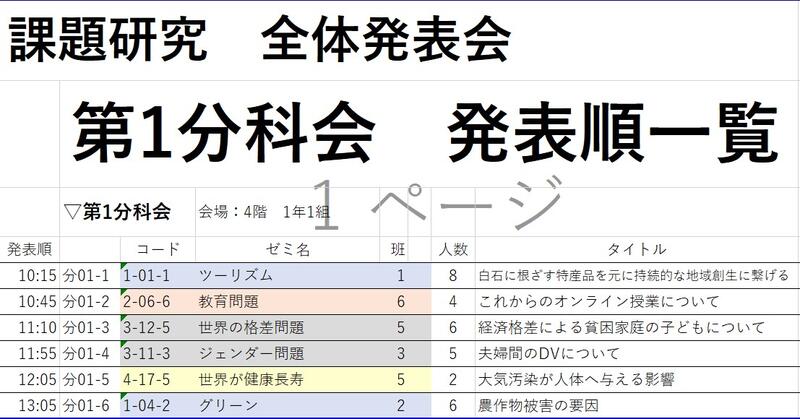

課題研究 全体発表会

1月25日(月)に本校各教室にて、1,2年次合同の課題研究全体発表会が行われました。

当日の日程は以下の通りです。

1時間目 会場準備、群代表の動画視聴

2~5時間目 発表

6~7時間目 振り返りワーク、講師講評

東北大学や宮城教育大学、自治医科大学、福島大学、宇都宮大学、尚絅学院大学、東北財務局、中小企業家同友会、白石市、地域町おこし協力隊から多数の方々を講師としてお招きし,ご指導頂きました。講師の先生方は、10月に行われた「課題研究中間発表会」にお越しいただいた方もおられ、前回と比較してどのように研究が深化したのかも見ていただいきました。

上記第1分科会のように、様々なジャンルの研究班が教室に集まり、それぞれの班が発表、視聴しました。このような分科会が17教室で同時展開され、講師の方々にも視聴いただきました。昨年はアリーナにパネルを設置し、大型ポスターを掲示しその場でプレゼンテーションを行いましたが、今年はコロナの関係で、移動を制限し各教室にて発表を行いました。

1,2年生が合同で発表する形式となり今年で3年目となりました。また、研究の内容についても昨年度からSDGsという国連が定める17の目標に基づき、地域活性化を目指して白石に密着したものから広くは世界のためになるものまで様々な研究を行ってきました。

発表の際は、最初こそ緊張している班が多く見受けられましたが、だんだんと慣れてくると身体も大きく使ってプレゼンをするようになっていました。見学している生徒たちも真剣に聴いていて、発表が終わったら積極的に質問をしている生徒もいました。

来年度の課題研究では現在の形で4年目を迎えることになります。より充実した研究発表ができるよう、さらなるパワーアップを期待しています。まだまだ課題研究は終わりませんが、この全体発表で一区切りとなります。1,2年生のみなさん本当にお疲れ様でした。また、講評を頂いた講師の皆様、本当にありがとうございました。