白高生の生活を紹介

3年次集会

7月1日(火)3年次集会が行われました。新しく年次に所属した先生方の紹介と校長先生、年次主任、生徒指導部の先生から激励をいただき、生徒達は真剣に耳を傾けていました。

6月から学校が再開となり、3年次になって初めての年次集会でした。普通科は進路達成、看護科は来週から始まる看護実習に向けて、それぞれの決意を胸に,改めて年次全体でスタートを切りました。互いに切磋琢磨し、1年次からのスローガンである「主体性を持って取り組む生徒」の集大成となるよう頑張っていきましょう。

四者協定締結

本校と宮城県中小企業同友会,東北財務局,白石市が包括連携協定を締結しました。地方創生とSDGsの推進という目標のもと,本校の総合的な探究の時間の研究活動に,講師の派遣,フィールドワークの受け入れ,イベントなどの協力をいただけるようになりました。

詳しくは下記記事を参照ください。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60734460U0A620C2L01000/

6月29日(月)より,1・2年次協働,全17ゼミでの研究活動が始まります。コロナ禍という制限がつきますが,今年度できることを着実に積み上げていきましょう。

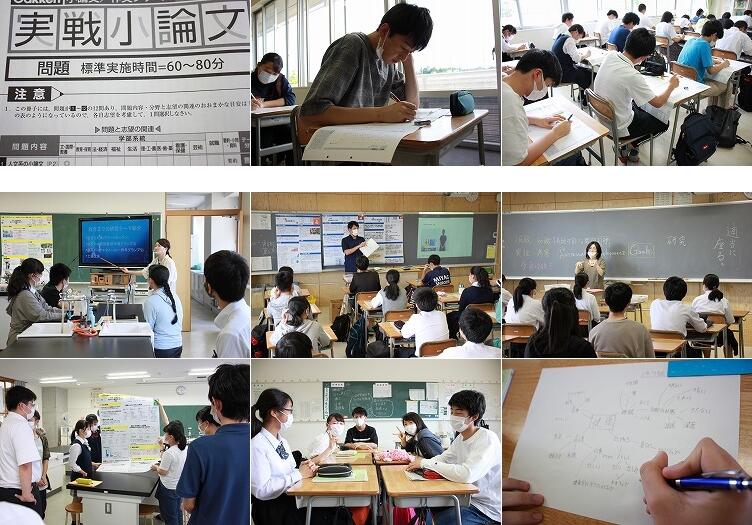

「小論文学習」と「探究ゼミ始動」

月曜日の7校時は総合的な学習の時間です。

3年次は小論文学習として,2コマ連続で自分の選んだテーマのもと,小論文を作成しました。これまでの様々な学びを活かし,より良い文章を書くことが出来たのではないでしょうか。

1・2年次は,いよいよ探究活動が全17ゼミ,1・2年次協働で開始しました。初顔合わせの今日は,互いに自己紹介してアイスブレイク。また,昨年度のポスターを見直したり,ゼミを継続した2年生から昨年の研究の報告,マンダラアートの作成,セミ担当先生の自作ワークなどが行われ,各ゼミそれぞれの手法で今後について考えました。

地震想定防災訓練

26日(金)、地震を想定した防災訓練が行われました。2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災。死傷者、行方不明者24,585名の大災害をすでに経験している全校生徒の皆さんです。真剣な面持ちで先生方の話を聞き、ワークに取り組み、机の下に潜り込みました。

また、いざ本当に災害が発生したときのために、Classiや電子メールを利用した安否確認等も行われました。

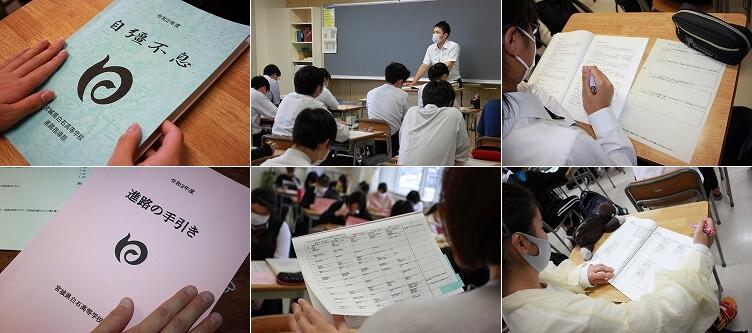

自彊不息、進路の手引きを読む

毎週水曜日の7校時はLHRの時間です。

24日は普通科看護科とも進路の手引き(普通科は自彊不息と呼んでいます)を読みました。

進路について様々な情報が書かれてあり、特に先輩の合格体験記には学ぶことがたくさんあります。自分の体験記を掲載してもらうこと、それは一つのステータスでもありました。ぜひ先輩の体験を参考に、自分の進路達成に向けた計画を考えてみましょう。

なお、資料はそれぞれの生徒に配布されています。ご家庭でもご確認ください。

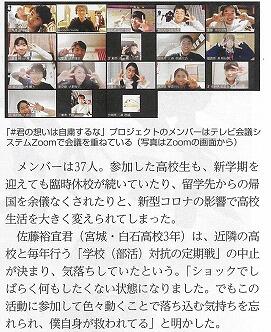

君の思いは自粛するな

本校3年次生徒3名が参加している高校生プロジェクト「君の想いは自粛するな」が、全国高校生新聞の一面を飾り、本校3年佐藤裕宜君の想いが記事として寄せられています。コロナに負けない、みんなの想いが目標の568枚を超えに超えて1123枚も集まったようです。

詳しくは下記アドレスから内容をご覧ください。

https://twitter.com/shoWTHEEmoTION

https://hakko.myswan.ed.jp/blogs/blog_entries/view/388/6a688222ff647b74fb98ed063d545d09?frame_id=469

6月22日の課題研究 『身につけたい力を考える』

今日の課題研究も1・2年生が協働で行いました。今回はこれまでの取り組みを振り返り,探究活動で身につけたい力についてブレインストーミングを行い,KJ法でまとめました。

29日からは,それぞれ選択したゼミごとでの活動となります。『身につけたい力』を得るため,2年生は昨年度を上回る活動を,1年生は先輩の背に学びながら一生懸命に研究に取り組んでください。

男子バスケ部 3年生壮行試合

6月21日(日)ホワイトキューブにて,県総体が無くなった男子バスケ部3年生のために,白石工業高校を相手に壮行試合が行われました。登校再開後たった2週間という限られた練習時間の中で,今年赴任した海沼先生の指導の下,熱心に練習してきました。

当日は感染防止対策のため,応援は3年生の保護者のみでしたが,3年生はこれまでの応援に応えるべく,必死に闘っていました。試合こそ白石工業高校の勝ちとなりましたが,最後まで競り合う大変良い試合で,とても感動的でした。この春,転勤した前顧問の佐久間先生も応援に駆けつけ,最後にはみんなで集合写真を撮影しました。

3年生はこれで引退となりますが,これまで鍛えてきた心と身体をもとに,進路達成へ向けて頑張ってください。

茶道部 練習会

6月21日(日)白石碧水園にて,茶道部が練習会を行いました。

コロナによりお茶会は開けません。そこで感染予防を徹底し,保護者や関係者のみで練習会を行いました。これまでお世話になった先生方の指導のもと,見事なお点前でお茶を立てる姿は,非常に美しく感じました。3年生はこれで引退となりますが,学んだお茶の心「一期一会」を大切に,進路に向けて頑張ってください。

リモート生徒総会

6月17日(水)7校時,生徒総会が行われました。

全校生徒は感染症予防のため,体育館に集まれません。そのため,全21教室へ向け,Zoomによる動画配信でリモート生徒総会を実施しました。生徒の手による全教室への配信は初の試みであったため,接続やアプリの操作に戸惑う場面もありましたが,見事にやり切りました。これで生徒会予算案が議決されたため,予算の執行も行うことが出来ます。生徒会の皆さん,資料の印刷や配信準備,運営等ご苦労さまでした。