カテゴリ:1・2年次

白石川水質調査・プラスチックゴミ回収

8月6日(木)、課題研究Ⅳ群の白石川水質調査班と海洋プラスチック調査班が、合同で白石川にフィールドワークに行きました。水質の指標となる水生昆虫を集めたり、化学的検査用に河川の水を採取したりすると共に、川の周囲や川底のゴミを集めました。ほんの数十分のうちにゴミは山のようになり、生徒たちはもちろん引率した教員も大変驚きました。

レジ袋、空き缶、ペットボトルなどの一般ゴミの他、肥料や農薬の袋、花火、タイヤ、リプロデルタ(土地の境界杭)までありました。(*写真のゴミはほんの一部です。)

生徒達は河川や海洋のゴミ問題の深刻さを改めて感じ、この状況を多くの人に知ってもらいたいと話していました。

今回見つけたゴミは課題研究のデータとして使用した後、ゼミ員で協力して分別し、適切に処分いたします。

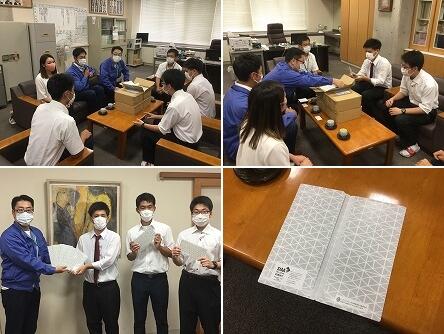

マスクケース1000枚をいただきました

8月6日(木)、株式会社TBM様より、マスクケース1000枚をいただきました。

白石市に工場があり、SDGs目標への貢献・持続可能な循環型イノベーションを目指している企業であるため,課題研究の一環として,生徒が研究訪問したという経緯があります。校長、生徒会長、課題研究でお世話になった生徒たちが、マスクケースを受け取り、生徒会長が「環境に優しい新素材を開発している会社が、地元にあることを嬉しく思います。今後、御社と学校との関係がより深まり、白石高校が社会に貢献できるようになるよう、さらに研究に取り組んでいきたいです。」とお礼の言葉を述べました。

このマスクケースは、TBM様が自社開発された新素材のライメックスという石灰石で作られており、環境に優しいということです。

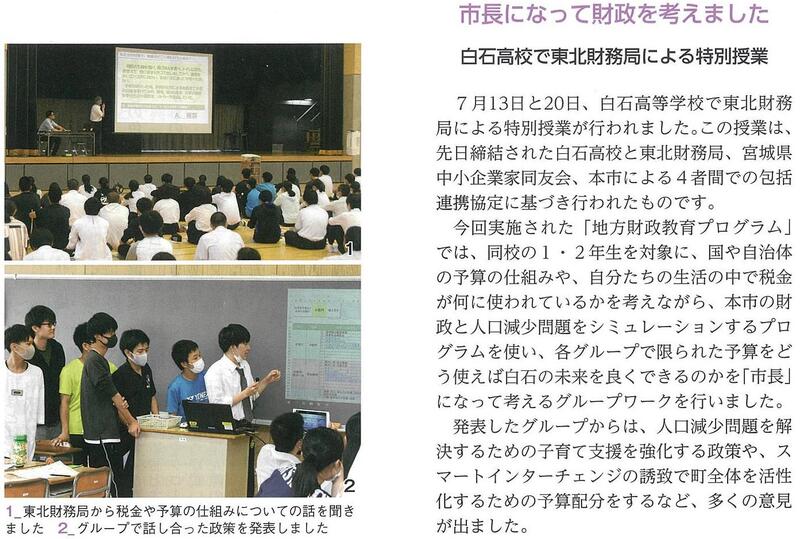

東北財務局さんによる特別授業が「広報しろいし(白石市広報誌)」に掲載されました

白高ブログでも紹介した東北財務局さんによる授業が,広報しろいし(白石市広報誌)8月号にも掲載されました。

本校が「白高ササフェス!」でも関わった米作りや地域おこし協力隊竹田さんなど,白石市の地方創生に関わる記事も2~3ページに紹介されていますので,白石市広報紙へのリンクも紹介しておきます。

課題研究 地方創生群 白石地域おこし協力隊竹田さんの講演

7月27日(月)7校時,課題研究地方創生群に所属する生徒154名は,白石市地域おこし協力隊の竹田祐博さんから講演いただきました。

竹田さんは蒼塵窯,アオの陶芸家です。そして白石市地域おこし協力隊の第1号。もともとは関西出身ですが,大手家具屋を経て,白石市で地域おこしをしながら,自然の美しさを投影する作品を作っています。白石市の農林課に所属し,昨年行われた「第1回白高ササフェス!」成功の立役者でもあります。講演は「Classi」を用いて生徒へアンケート調査を行い,そのデータを元にお話を進めるという導入で生徒を引き入れてくださいました。そして竹田さん自身の人生を振り返りながら,白石市の魅力を語りつつ,地方創生群で課題研究を行う生徒へ檄を入れてくださいました。

竹田さんの地方創生にかける熱い想いを受け取った生徒の今後の活動に期待したいと思います。竹田さん,お忙しいなかの講演,ありがとうございました。

なお,竹田さんのfacebookアカウントを紹介しておきます。

第2回,東北財務局の髙橋さん,熊谷さんによる講義

7月20日(月)7校時,課題研究の時間に,第2回東北財務局の高橋先生,熊谷先生による講義が行われました。

高橋先生の授業は160名の生徒が在籍する5ゼミ5教室をZoomで結び,iPadをTVカメラのようにしながら,高橋先生が各教室をレポーターのように回って話しをするという,初の試みを行いました。さらに生徒6人一組ほどで,財務局さんが持参してくださった30台のタブレット,白石市の財政をシミュレートするソフトを用い,市長になったつもりで政策と予算配分を考え,発表しました。45分という短時間のなかで,無線ネットワークが不調とトラブルも発生しましたが,生徒達はよく考えて新たな知見を得た様子でした。

また,熊谷先生の講義は,経済ゼミの26名が参加しました。家庭規模で金融を考え,多重債務やお金との関わり方についてさらに深く学んだようです。

これで2回に分けて行われた財務局の先生方による授業は1度終わりますが,今後も連携して研究を継続する班が出てくることを期待したいと思います。

課題研究 東北財務局による講義

7月13日(月)7校時,課題研究の時間に,東北財務局の高橋先生,熊谷先生による講義が行われました。

高橋先生の講義は,地方創生群5ゼミの160名がアリーナで聴講しました。白石市の財政に関わるお話を伺い,市長になったつもりで市の財政について提案するという内容です。人口が減り高齢者が増加して税収が減るなか,どのような施策で市を活性化するのかを考えます。

熊谷先生の講義は,経済ゼミの26名が参加しました。家庭規模で金融を考え,多重債務やお金との関わり方について学びます。

今回の講義は,先日締結された四者協定により実現されました。当日は東北財務局総務部総務課長であり,地方創生コンシェルジュの大山佳孝様をはじめ,財務局の方々が11名も来校いただき,講義の様子をご覧いただきました。

次回20日(月)にも高橋先生や熊谷先生に来校いただき,今日の学びを踏まえて深めていく予定です。

1・2年次科目選択説明会

7月8日(水)5~7校時に、前半は1年次、後半は2年次の普通科生徒を対象に科目選択説明会が開かれました。例年は5月の開催で希望する保護者も参加可能でしたが、コロナ禍のため生徒のみでの実施となりました。

両年次とも、年次主任や進路指導部の先生方から、「自分のなりたい、あるいは向いている職業について見つめ直し、科目選択すなわち進路について保護者と相談しながらよく考えてほしい」旨の話がありました。その後、各教科から選択する際の注意や特徴、手続きなどの話しがありました。

大学進学など、自分の進路について真剣に考える良い機会にしてほしいと思います。

なお、保護者対象の科目選択説明は、1年次は7月11日(土)に、2年次は7月18日(土)の年次PTAのなかで行う予定です。ご不明な点があれば担任にご相談下さい。

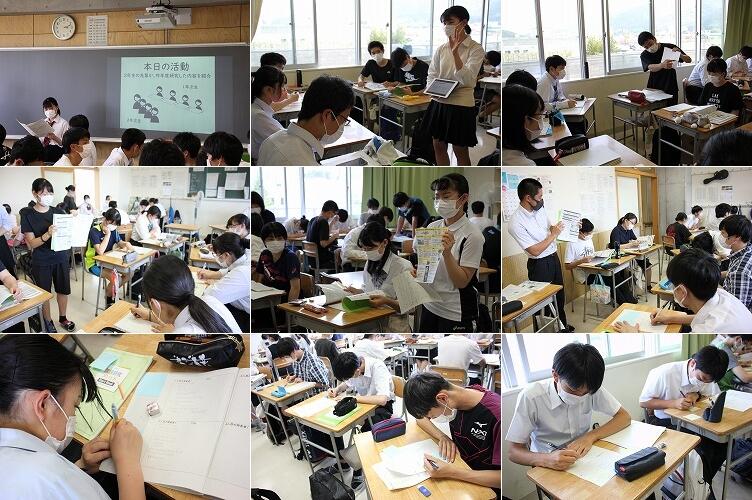

6月22日の課題研究 『身につけたい力を考える』

今日の課題研究も1・2年生が協働で行いました。今回はこれまでの取り組みを振り返り,探究活動で身につけたい力についてブレインストーミングを行い,KJ法でまとめました。

29日からは,それぞれ選択したゼミごとでの活動となります。『身につけたい力』を得るため,2年生は昨年度を上回る活動を,1年生は先輩の背に学びながら一生懸命に研究に取り組んでください。

課題研究 昨年度の研究紹介

6月15日の課題研究は『昨年度の研究紹介』でした。

昨年研究を行った2年生が,今年度初めて研究を行う1年生へ,自分の研究内容や反省,思いをそれぞれ発表しました。一人3分という短い時間でしたが,研究報告書を使ったり,プレゼン資料を印刷配布したり,iPadでプレゼンを行うなど,それぞれが工夫して熱く語っていました。それぞれが感想や分かったことをワークシートにメモしました。ワークシートのメモは各自Classiのポートフォリオに記録するよう指示されています。また,付箋に感想を書きこみ,それぞれの発表者に渡しました。なお,司会進行は探究係の生徒であり,今回がその初仕事でした。係の皆さん,お疲れさまでした。

今年度初めての1・2年生縦割り協働の学習でしたが,ほどよい緊張感のなか,2年生は先輩として研究を牽引する心構えを,1年生は研究に臨む気持ちを高める良い機会となったでしょう。

いよいよゼミ分けとなります。2年生は研究を継続して欲しいところですが,1年生はどんなゼミに入るのでしょうか?17日がゼミ希望アンケートの〆切になります。

課題研究オリエンテーションⅠ・Ⅱ

6月9日(火)は1・2年次ともに課題研究オリエンテーションでした。内容は『今年度の「課題研究」について』と『「先輩からの応援メッセージ動画」の視聴』の2つです。

コロナ対策のため,体育館に全生徒は集まれません。そこで校内Wi-FiとiPad,遠隔会議アプリのZoomを利用し,1年生は校内配信で実施しました。まず,担当の先生による探究活動計画の概要説明が行われ,次に研究に協力いただく東北財務局より研究内容紹介動画が配信され,さらに担当者の方が校外からZoomに参加し,直接生徒へへお話いただきました。最後に,昨年課題研究に取り組んだ3年生から,今年度取り組む後輩への応援メッセージ動画を配信しました。

2年生は各教室で担任の先生からオリエンテーションいただいた後,次週15日(月)に1年生へ向けて昨年度の研究内容を紹介する準備を行いました。

1・2年生のゼミ選択は17日(水)までに行われ,29日(月)からは17ゼミでそれぞれの活動,研究となります。授業と部活にと忙しいところですが,社会課題に目を向け,高校生に出来ることを研究,行動していきましょう。